公開日 2023年08月11日

更新日 2025年04月01日

地球温暖化対策の動向

地球温暖化は、人類の社会・経済・生活環境に影響を与えるだけでなく、地球上のあらゆる動植物に大きな被害を及ぼすことが懸念されている深刻な問題です。現在、地球温暖化の主な要因とされる二酸化炭素などの温室効果ガスの削減に向けて、国際的な協力・対策が進められています。

国では、令和3(2021)年10月に閣議決定した「地球温暖化対策計画」において、2030年度に平成25(2013)年度比で温室効果ガス排出量を46%削減を目指すこと、さらに50%の高みに向けて挑戦を続けることを表明しました。

本市では、令和3(2021)年12月27日、市長定例記者会見において、「ゼロカーボンシティ会津若松宣言」を行い、2050年までに二酸化炭素などの温室効ガスの排出量を実質ゼロ(※)にすることに、全市一丸となって取り組む決意を表明しています。

また、本市では、次の2つの地球温暖化対策の実行計画を策定し、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいます。

「会津若松市地球温暖化対策推進実行計画(事務事業編)」について

市では、市役所の事務事業から排出される温室効果ガス(二酸化炭素)排出量を削減する計画として「会津若松市地球温暖化対策推進実行計画(事務事業編)」を策定し、全職員で取組を進めています。詳細はこちらから。「会津若松市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」について

市域における温室効果ガス排出量

温室効果ガス排出量の現状と削減目標

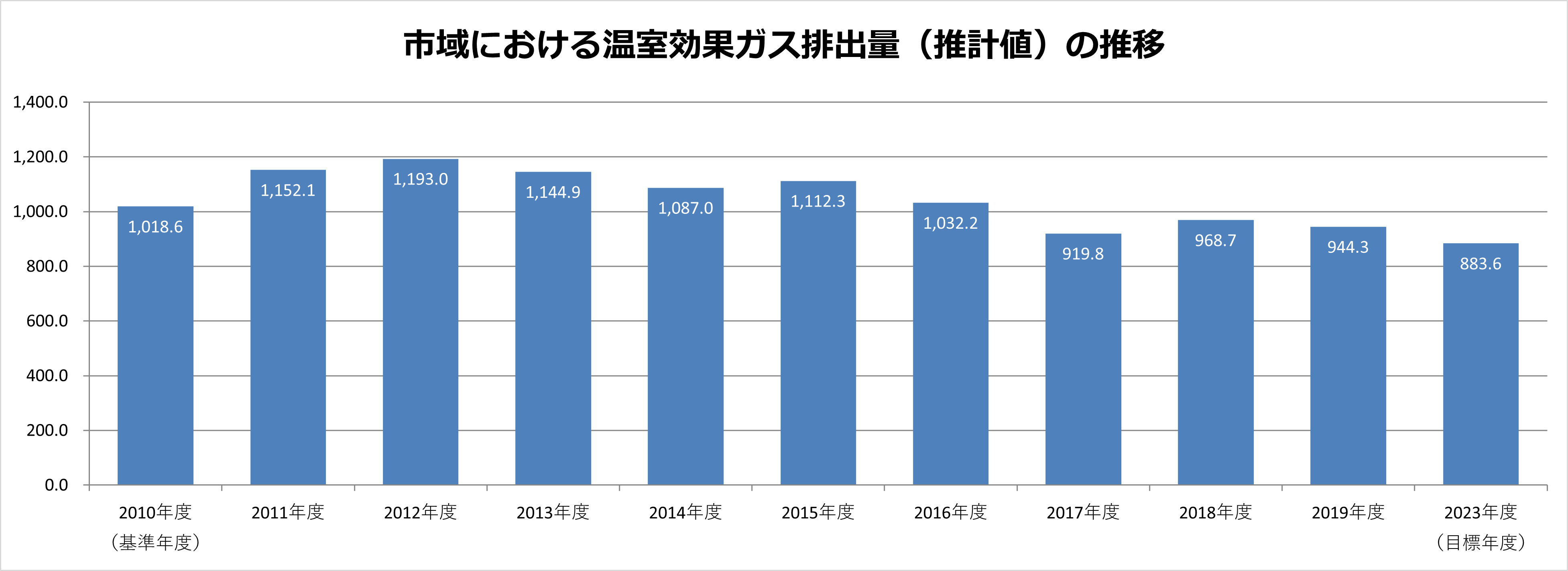

|

【基準年度】 H22年度 (2010年度) |

H23年度 (2011年度) |

H24年度 (2012年度) |

H25年度 (2013年度) |

H26年度 (2014年度) |

H27年度 (2015年度) |

H28年度 (2016年度) |

H29年度 (2017年度) |

H30年度 (2018年度) |

R1年度 (2019年度) |

【目標年度】 R5年度 (2023年度) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1,018.6 | 1,152.1 | 1,193.0 | 1,144.9 | 1,087.0 | 1,112.3 | 1,032.2 | 919.8 | 968.7 | 944.3 | 883.6 |

- 令和元(2019)年度の温室効果ガス排出量は、944.3千トン-CO2となり、基準年度(平成22(2010)年度)と比較して7.3%減少し、前年度比では、2.5%減少しました。

- 平成23(2011)年度以降、温室効果ガス排出量が基準年度(平成22(2010)年度)を超えている要因の一つとして、温室効果ガス排出量の算出に使用する「排出係数」(※)が、東日本大震災以降比較的高い水準にあることが考えられます。

※「排出係数」とはエネルギー量(電気、ガス、石油など)あたりの二酸化炭素排出量を表した数値です。例えば、ガソリン1リットルあたりの排出係数は、2.32kg-CO2となります。これは、ガソリン1リットルを使うと、2.32kgの二酸化炭素が排出されることを表しています。

電力については、1kWhの発電に伴い発生する二酸化炭素の量を表していますが、各電力会社により異なるほか、毎年電源構成が変動するため、電力の排出係数は毎年変動します。

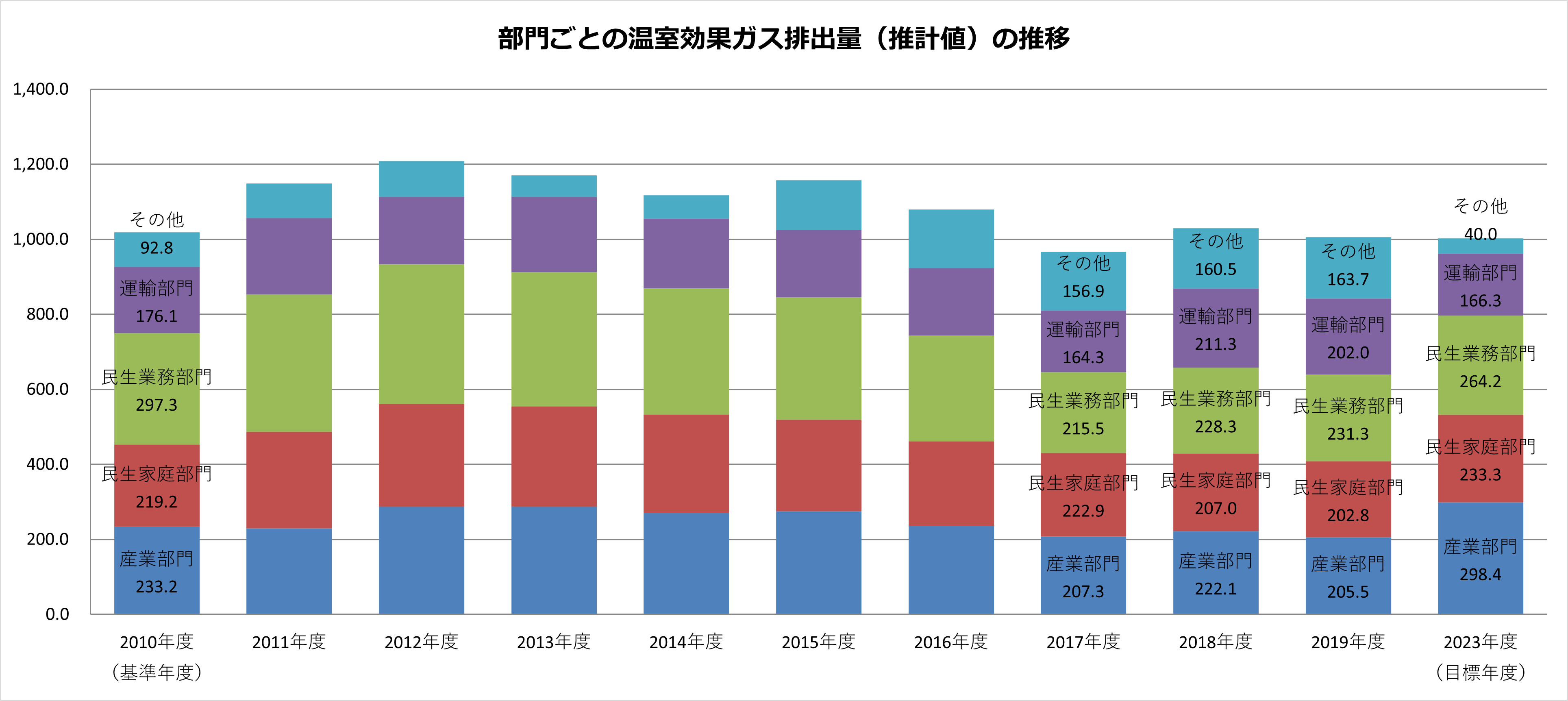

部門ごとの温室効果ガス排出量の現状と削減目標

| 部門 |

【基準年度】 H22年度 (2010年度) |

H23年度 (2011年度) |

H24年度 (2012年度) |

H25年度 (2013年度) |

H26年度 (2014年度) |

H27年度 (2015年度) |

H28年度 (2016年度) |

H29年度 (2017年度) |

H30年度 (2018年度) |

R1年度 (2019年度) |

【目標年度】 R5年度 (2023年度) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 産業部門(製造業、建設業など) | 233.2 | 229.1 | 287.0 | 286.4 | 270.5 | 275.0 | 236.2 | 207.3 | 222.1 | 205.5 | 298.4 |

| 民生家庭部門(家庭でのエネルギー消費など) | 219.2 | 257.0 | 274.3 | 268.4 | 262.8 | 243.5 | 225.3 | 222.9 | 207.0 | 202.8 | 233.3 |

| 民生業務部門(オフィス、ホテル、病院など) | 297.3 | 366.0 | 371.5 | 357.9 | 335.7 | 326.9 | 282.0 |

215.6 |

228.3 |

231.3 | 264.2 |

| 運輸部門(自家用車、貨物車、バスなど) | 176.1 | 204.3 | 180.2 | 200.4 | 186.0 | 179.1 | 179.5 | 164.3 | 211.3 | 202.0 | 166.3 |

| その他(二酸化炭素以外の温室効果ガスなど) | 92.8 | 92.4 | 95.2 | 57.0 | 61.6 | 132.3 | 156.1 | 156.8 | 160.5 | 163.7 | 40.0 |

※上記には再生可能エネルギー導入による削減効果は含まれていません。

(単位:千トン‐CO2)※上記には再生可能エネルギー導入による削減効果は含まれていません。

- 令和元(2019)年度の温室効果ガス排出量について、多くの部門においては前年度比で減少しています。これは、電力の排出係数が減少したことが主な要因として考えられます。一方、民生業務部門での前年度比の増加は、この部門での都市ガスの需要が増加したことが要因と考えられます。その他部門では、製造業等で使用されるパーフルオロカーボン、六フッ化硫黄が前年度から増加しています。

- その他部門は、主に二酸化炭素以外の温室効果ガスであり、製造業で使用されるパーフルオロカーボンなどが対象ですが、平成26(2014)年度から平成27(2015)年度の間の急激な増加は、統計対象事業者の追加があったためです。

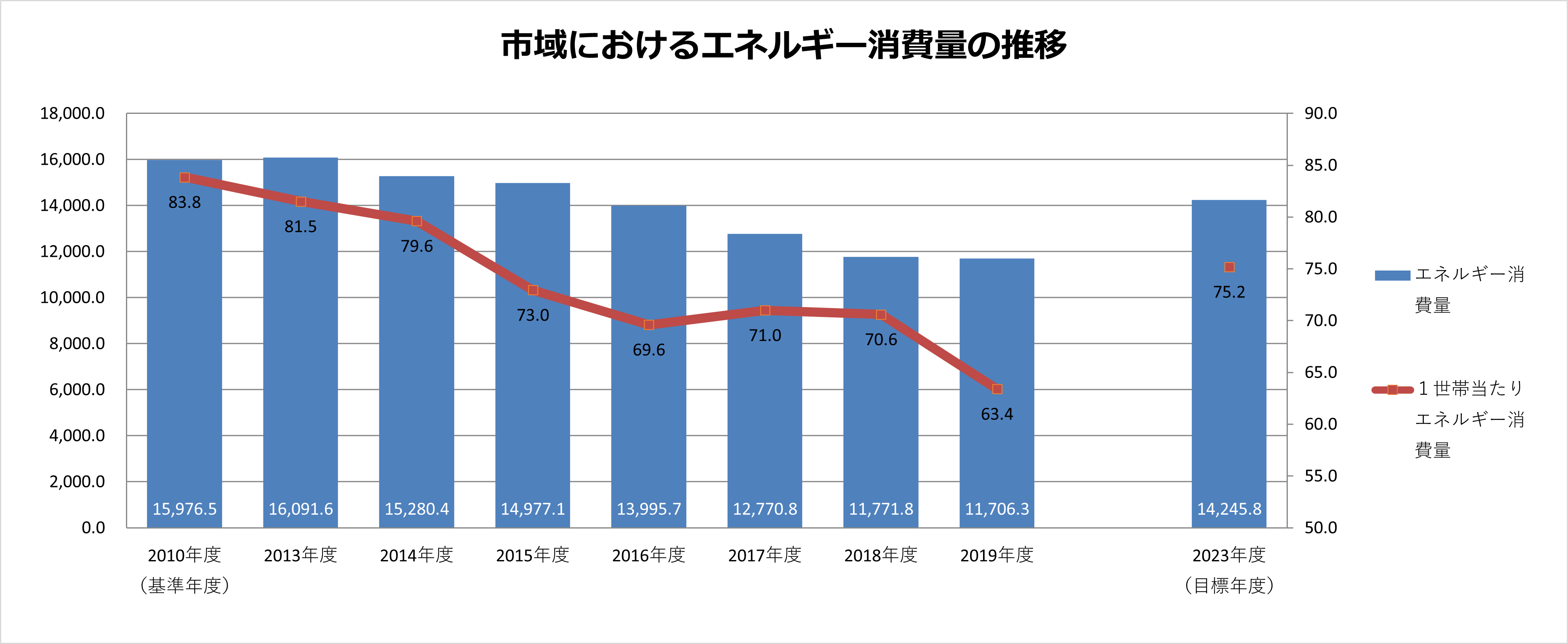

市域におけるエネルギー消費量

エネルギー消費量の現状と削減目標

市域における各年度のエネルギー消費量と目標は下表のとおりです。

|

【基準年度】 H22年度 (2010年度) |

H23年度 (2011年度) |

H24年度 (2012年度) |

H25年度 (2013年度) |

H26年度 (2014年度) |

H27年度 (2015年度) |

H28年度 (2016年度) |

H29年度 (2017年度) |

H30年度 (2018年度) |

R1年度 (2019年度) |

【目標年度】 R5年度 (2023年度) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 15,976.5 | 16,100.2 | 16,021.6 | 16,091.6 | 15,280.4 | 14,977.1 | 13,995.7 | 12,770.8 | 11,771.8 | 11,706.3 | 14,245.8 |

- 令和元年度(2019年度)のエネルギー消費量は、11,706.3TJ(テラジュール)となり、基準年度(平成22(2010)年度)と比較して26.7%減少しました。

部門ごとのエネルギー消費量の現状と削減目標

|

【基準年度】 H22年度 (2010年度) |

H23年度 (2011年度) |

H24年度 (2012年度) |

H25年度 (2013年度) |

H26年度 (2014年度) |

H27年度 (2015年度) |

H28年度 (2016年度) |

H29年度 (2017年度) |

H30年度 (2018年度) |

R1年度 (2019年度) |

【目標年度】 R5年度 (2023年度) |

|

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| エネルギー転換部門 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.7 | 8.5 | 9.4 | 10.1 | 9.6 | 9.6 | 9.7 |

| 産業部門 | 4,184.4 | 3,631.9 | 4,226.9 | 4,217.0 | 4,006.5 | 4,120.7 | 3,682.1 | 3,318.3 | 3,430.8 | 3,333.4 | 4,558.7 |

| 民生家庭部門 | 4,015.6 | 4,032.7 | 3,986.8 | 3,928.6 | 3,851.6 | 3,606.0 | 3,449.3 | 3,529.6 | 3,525.4 | 3,186.3 | 3,451.5 |

| 民生業務部門 | 5,121.0 | 5,382.6 | 5,128.6 | 5,000.2 | 4,686.7 | 4,614.5 | 4,216.7 | 3,429.5 | 3,481.6 | 3,685.6 | 3,769.2 |

| 運輸部門 | 2,646.3 | 3,044.0 | 2,670.2 | 2,936.5 | 2,725.9 | 2,627.4 | 2,638.2 | 2,420.3 | 1,324.4 | 1,491.4 | 2,456.7 |

| 合計 | 15,976.5 | 16,100.1 | 16,021.6 | 16,091.6 | 15,280.4 | 14,977.1 | 13,995.7 | 12,770.8 | 11,771.8 | 11,706.3 | 14,245.8 |

※小数点以下端数の関係で、合計値が合致しない場合があります。

- 令和元(2019)年度のエネルギー消費量を部門ごとに見た場合、基準年度(平成22(2010)年度)と比較して、産業部門、民生家庭部門、民生業務部門、運輸部門で12~50%の削減と、順調に推移しています。

1世帯あたりのエネルギー消費量の現状と削減目標

|

【基準年度】 H22年度 (2010年度) |

H23年度 (2011年度) |

H24年度 (2012年度) |

H25年度 (2013年度) |

H26年度 (2014年度) |

H27年度 (2015年度) |

H28年度 (2016年度) |

H29年度 (2017年度) |

H30年度 (2018年度) |

R1年度 (2019年度) |

【目標年度】 令和5年度 (2023年度) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 83.8 | 83.8 | 83.0 | 81.5 | 79.6 | 73.0 | 69.6 | 71.0 | 70.6 | 63.4 | 75.2 |

- 令和元(2019)年度の1世帯あたりのエネルギー消費量は、63.4GJ(ギガジュール)で、基準年度(平成22(2010)年度)と比較して24.3%減少しており、家庭内における省エネルギーが進展しています。

区域施策編の推進(市域全体における温室効果ガス排出量削減)のために

市域全体における温室効果ガス排出量削減のため、市では次のような取組を行っています。再生可能エネルギーの普及促進

地域版環境マネジメントシステム

- 事業所環境マネジメントシステム(あいづわかまつエコ事業所)

- 家庭版環境マネジメントシステム(あいづわかまつエコクラブ)

- 学校版環境マネジメントシステム

電気自動車等の普及促進

省エネルギーの推進

- 「省エネ最適化診断」を紹介します

- ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)【外部サイト】、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)【外部サイト】の普及啓発

- 福島県「地域まるごと省エネ計画支援事業」の活用

ごみの減量化

- 会津若松市一般廃棄物処理基本計画(ごみ処理基本計画)

- 正しく出そう!~ごみと資源物~

- 「収集するごみ・資源物」の正しい分け方・出し方と「収集しないごみ」の処理方法

- 一般家庭ごみのごみ処理場への直接持ち込みについて

その他

地球温暖化対策関連のリンク

国・県

- 環境省「地球温暖化対策」【外部サイト】

- 環境省「COOL CHOICE 地球温暖化の現状」【外部サイト】

- 福島県「地球温暖化対策推進計画について」【外部サイト】

関係機関

- 国立研究開発法人 国立環境研究所【外部サイト】

- 全国地球温暖化防止活動推進センター【外部サイト】

- 福島県地球温暖化防止活動推進センター【外部サイト】

お問い合わせ

- 会津若松市 環境共生課 環境グループ

- 電話:0242-23-4700

- FAX:0242-29-1618

メール

メール