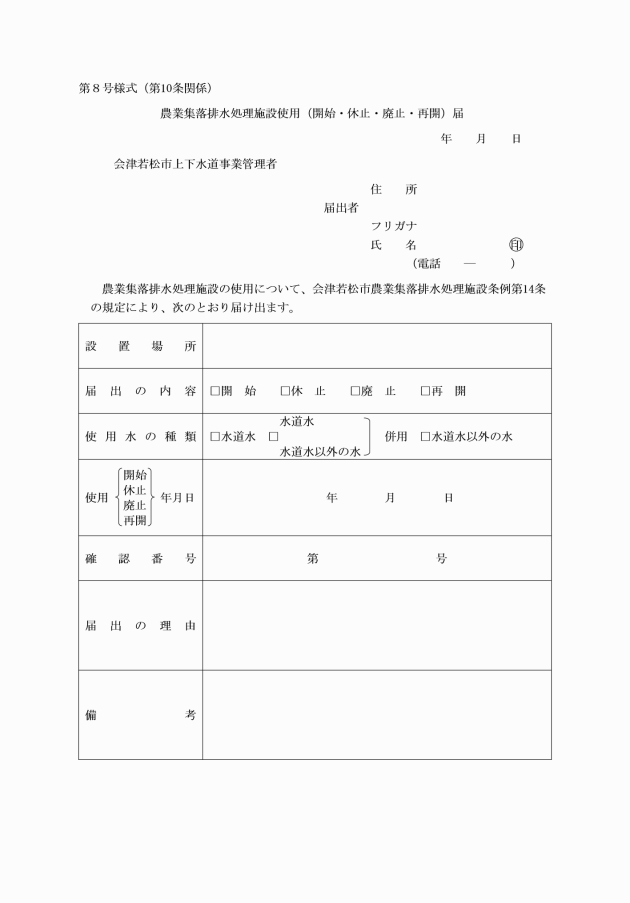

○会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年4月1日

会津若松市上下水道局管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、会津若松市農業集落排水処理施設条例(平成10年会津若松市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 排水設備は、汚水ますのインバート上端部の接続孔と管底高とに食い違いの生じないよう、かつ、汚水ますの内壁に突き出さないように接続すること。

(2) 排水管の土かぶりは、道路内で120センチメートル以上、宅地内で30センチメートル以上を標準とすること。

(3) 公共ます以外の排水施設に固着させる場合は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示する場所とすること。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条の規定の例によること。

(2) 水洗便所、浴場、流し場、洗濯場等の汚水流出箇所には、トラップ等の防臭装置を設置すること。

(3) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれのあるところは、通気管を設けること。

(4) 油脂類を多量に排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(5) 土砂又はこれに類するものを多量に排出する箇所には、沈砂装置を設けること。

(6) 水洗便所は、使用するに当たり完全に洗浄し得る装置とすること。

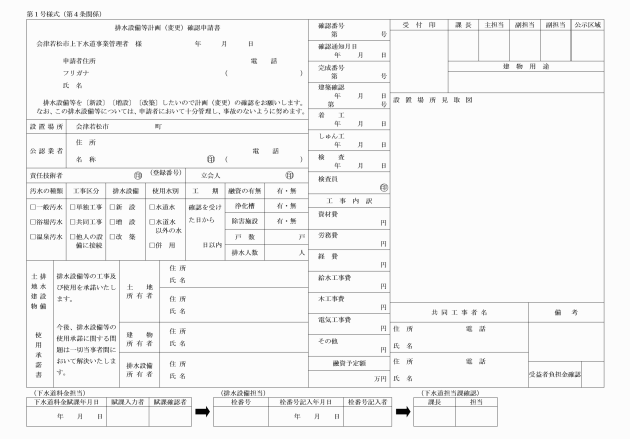

(1) 申請地の位置及び目標を明示した見取図

(2) 次の事項を表示した平面図(縮尺200分の1)

ア 道路、境界及び排水処理施設の位置

イ 申請地内にある建築物の位置及び水洗便所、浴場、流し場その他汚水を排除する施設の位置

ウ 排水管きょの位置、内径及び延長

エ ます又はマンホールの位置

オ 除害施設、ポンプ施設、防臭装置又はディスポーザ排水処理システムを設けるときは、その位置

カ 他人の排水設備を使用するときは、その位置

キ その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 申請地の地表勾配並びに排水きょの勾配及び高さを表示した縦断面図(横縮尺200分の1・縦縮尺100分の1)

(4) 除害施設、ポンプ施設又はディスポーザ排水処理システムを設けるときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した構造詳細図

(5) ディスポーザ排水処理システムを設けるときは、処理槽汚泥引き抜き等の維持管理が適切に行われることが確認できる書類(維持管理業務委託契約書等の写しその他必要な書類)

(6) 他人の土地又は排水設備等を使用するときは、その者の同意書(借地権等を設定する土地について、使用収益の権利を有する場合で当該設備が著しく土地の形質を変更することがないと認められるときを除く。)

(7) 排水設備等の工事内訳書(新築家屋を除く。)

(排水設備等の軽微な変更)

第5条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の軽微な変更及び条例第7条に規定する排水設備等の軽微な工事は、次に掲げるものとする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器又は水洗便所のタンク若しくは便器の構造、位置等の変更

(2) 防臭装置その他の排水設備等の付帯装置の修繕工事

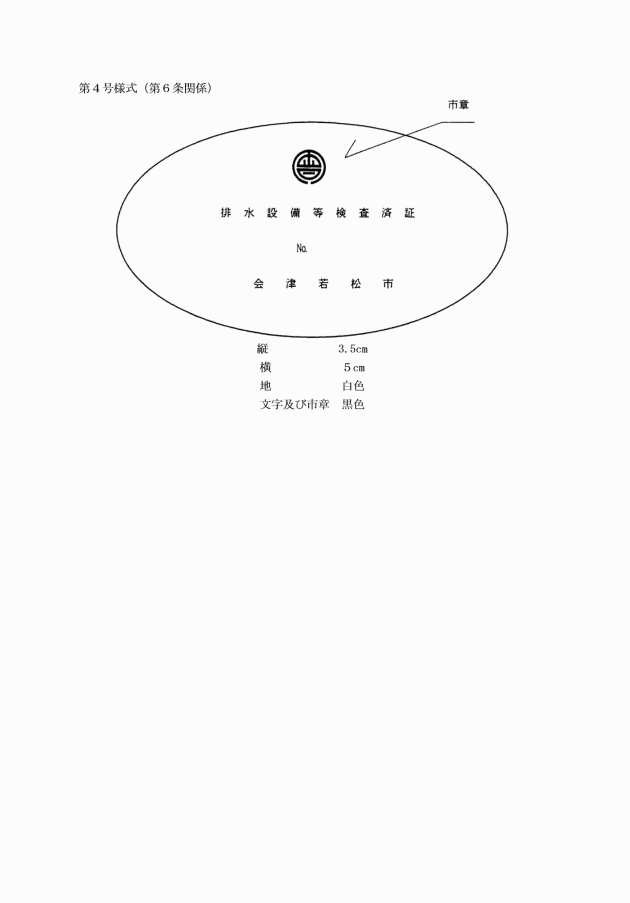

3 前項の排水設備等検査済証の標識は、門戸その他見やすい場所に掲出するものとする。

(令6上下水道規程14・一部改正)

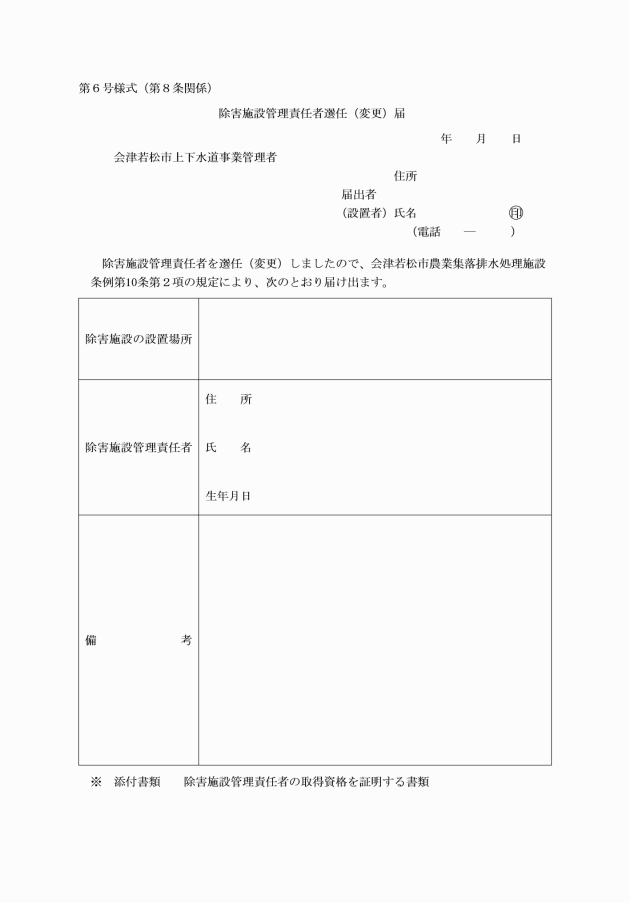

(除害施設管理責任者の業務)

第7条 条例第10条第1項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。

(2) 除害施設から排水処理施設へ排除する汚水の量及び水質の測定並びに記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他事故及び緊急時の措置に関すること。

(4) 除害施設から発生する汚泥の量の把握及び処理に関すること。

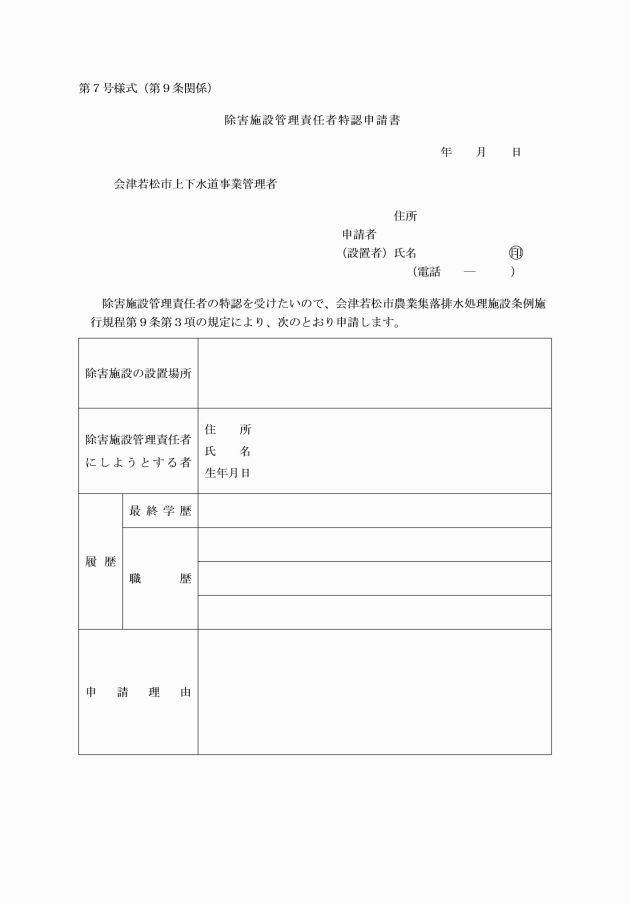

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係に係る有資格者に限る。)の資格を有する者であること。

(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者であること。

(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者であること。

4 第1項第3号に規定する講習に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(使用料納入通知書等)

第11条 条例第15条第2項に規定するその他の方法は、口座振替とする。

(使用料の精算)

第12条 使用料の算定に誤りがあったときは、速やかに、その差額を追徴又は還付する。ただし、管理者が必要と認めたときは、次の納期で精算することができる。

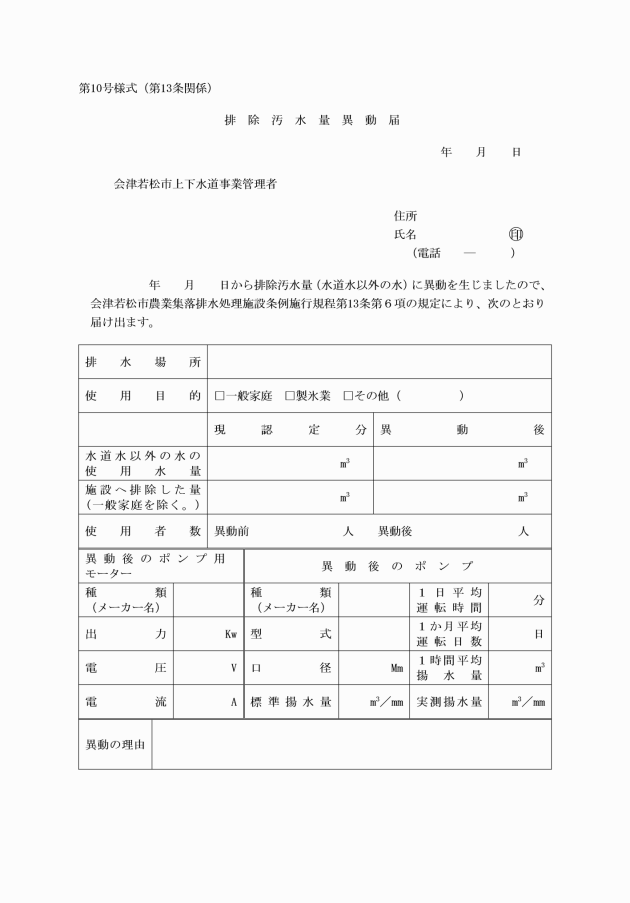

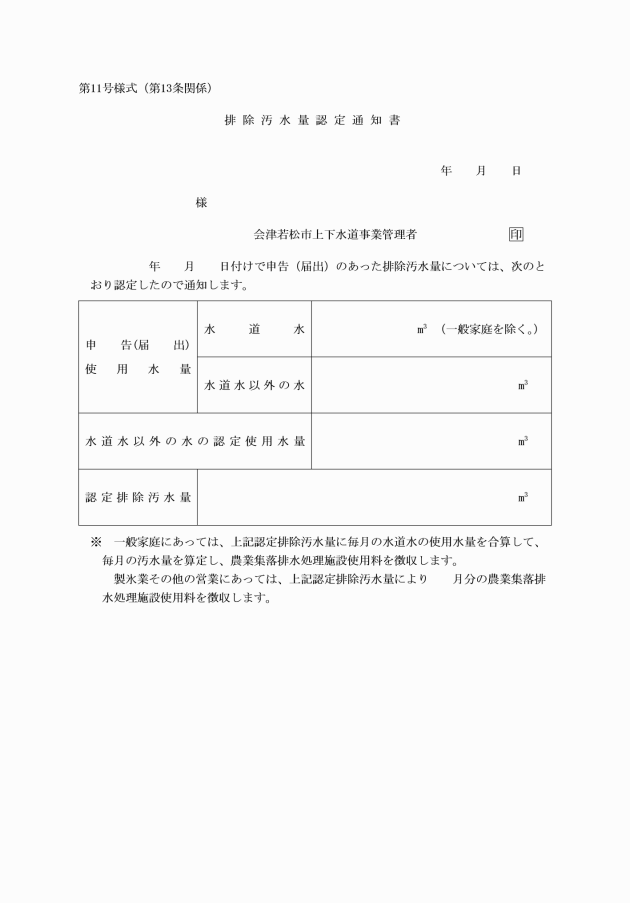

(排除汚水量の認定)

第13条 条例第16条第2項第1号ただし書に規定する使用水量の認定は、会津若松市下水道条例施行規程第12条第1項及び第2項の例により行う。

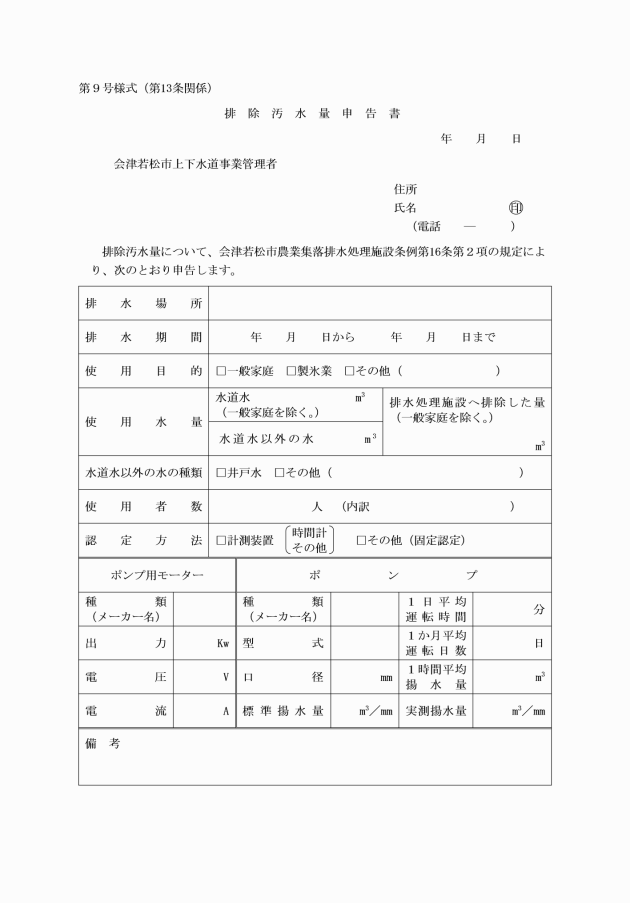

2 条例第16条第2項第2号及び第3号に規定する使用水量の認定は、使用者から提出された排除汚水量申告書(第9号様式)に基づき、次に定めるところによる。

(1) 水道水以外の水のみを一般家庭用として使用している場合は、1世帯3人までのときは、1人あたり1月につき7立方メートルをもって1使用月の使用水量と認定し、1世帯3人を超えるときは、21立方メートルに1人増すごとに5立方メートルを加算した水量をもって1使用月の使用水量と認定する。

(2) 水道水と水道水以外の水を併せて一般家庭用として使用している場合は、1人あたり1月につき3立方メートルをもって1使用月の当該水道水以外の水の使用水量と認定する。

(3) 前2号の規定によりがたい場合は、計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して認定する。

3 条例第16条第2項第3号に規定する使用水量は、同月分として認定したものを合算する。

4 条例第16条第2項第4号に規定する使用水量の認定は、使用者から提出された排除汚水量申告書に基づき、計測装置等によるほか、揚水設備の能力及び稼働状況その他の使用態様等を考慮して行う。

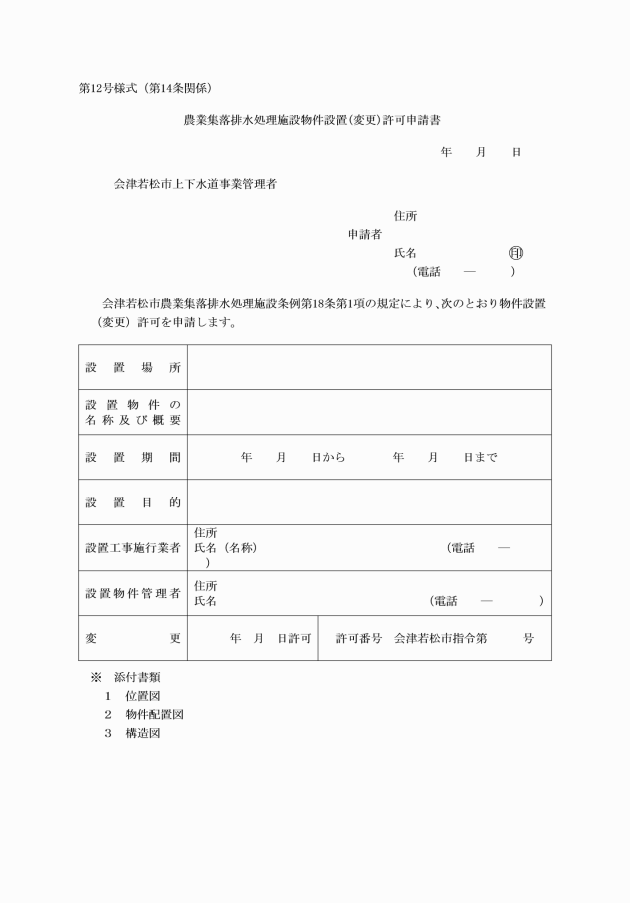

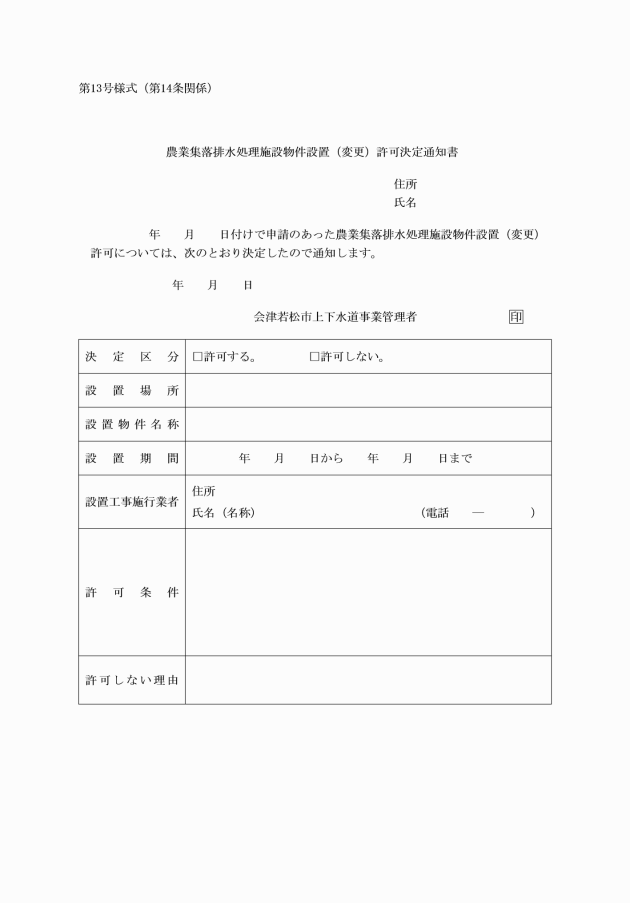

3 条例第18条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可を受けた行為に係る工事が完成したときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出て、下水道法施行令第17条の規定の例による技術上の基準に適合するものであることについて、その検査を受けなければならない。

(許可を要しない軽微な行為)

第15条 条例第18条第1項に規定する軽微な行為は、下水道法施行令第16条各号に掲げるものを設ける行為で、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 施設等の構造は、堅固で耐久力を有すること。

(2) 排水処理施設の管きょを一時閉じふさぐ必要があるときは、汚水が外にあふれ出るおそれがない時期及び方法を選ぶこと。

(3) 前2号に定めるもののほか、排水処理施設又は他の施設若しくは工作物その他の物件の構造又は機能に支障を及ぼすおそれがないようにすること。

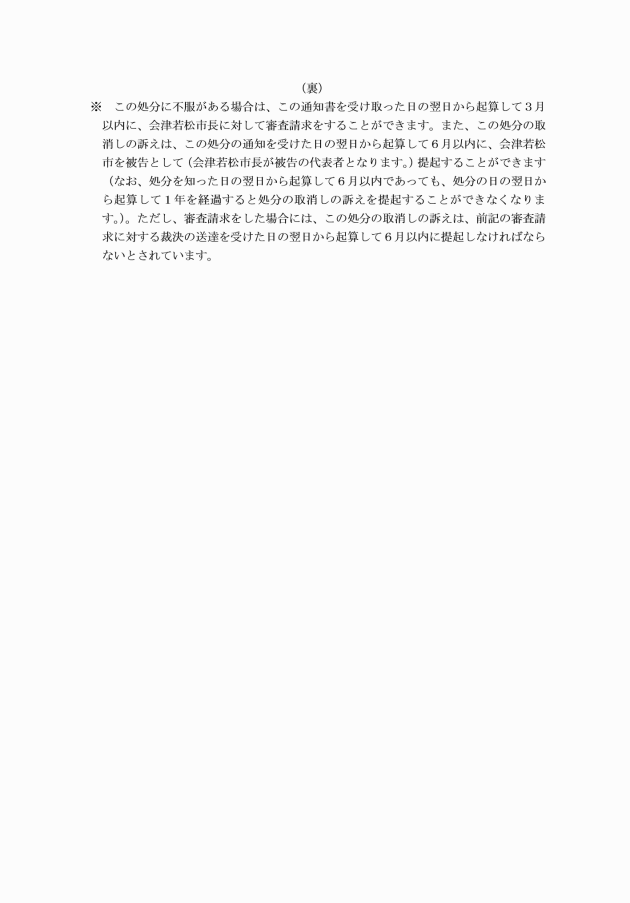

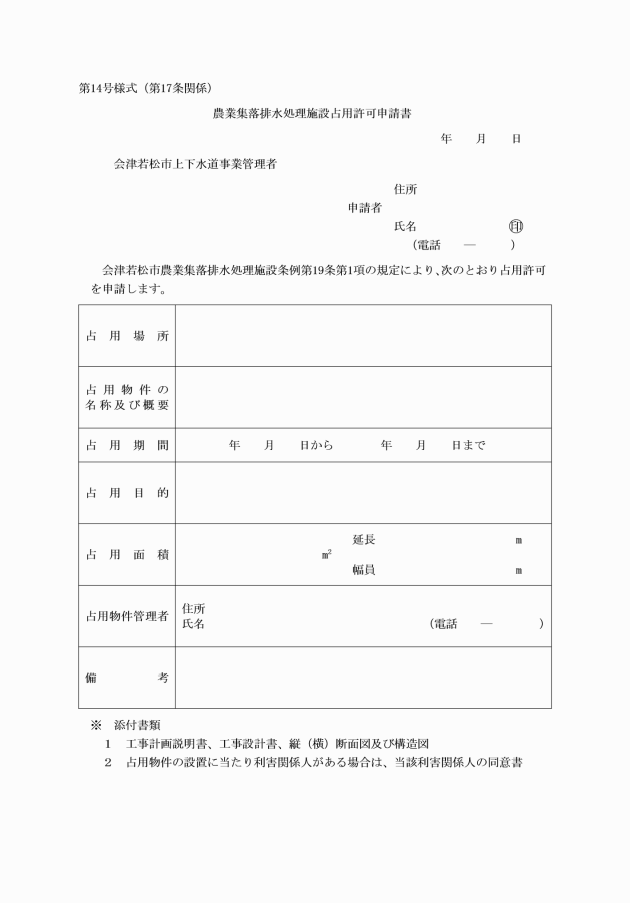

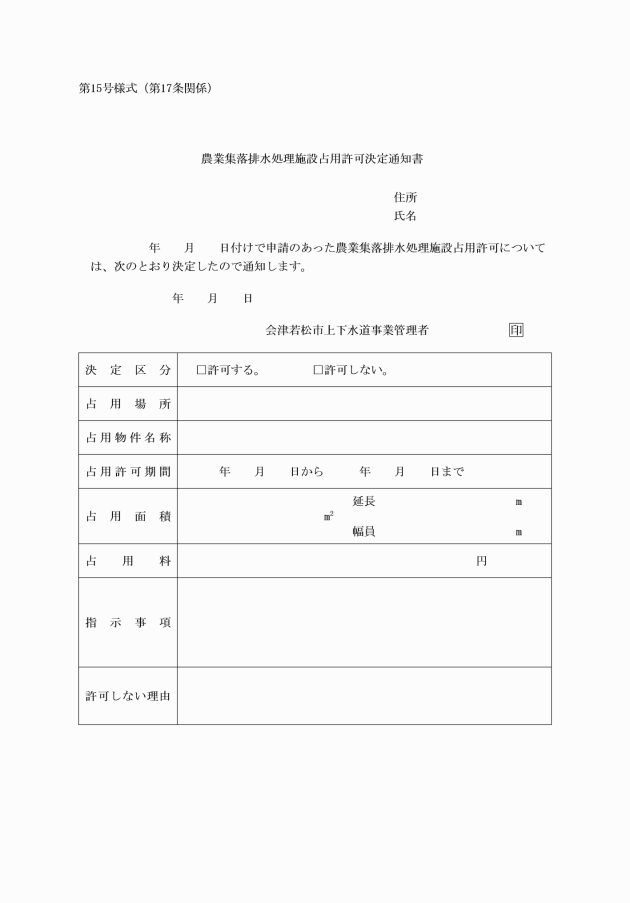

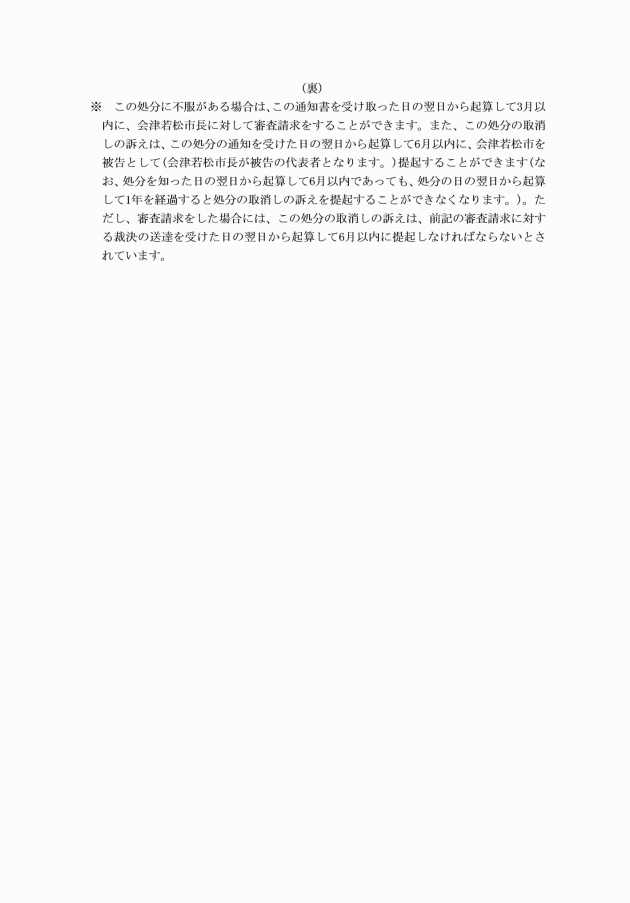

3 条例第19条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、占用期間が満了する日又は占用を廃止する日の7日前までにその旨を管理者に届け出て、管理者の指示を受けなければならない。

4 前3項及び次条に規定するもののほか、排水処理施設の占用に関しては、会津若松市道路占用規則(昭和42年会津若松市規則第14号)の規定を準用する。

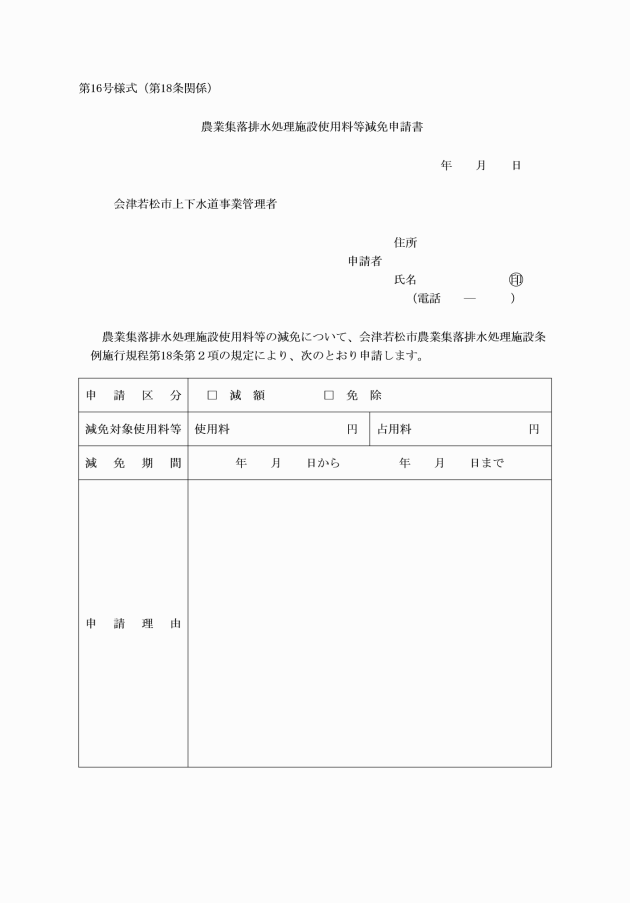

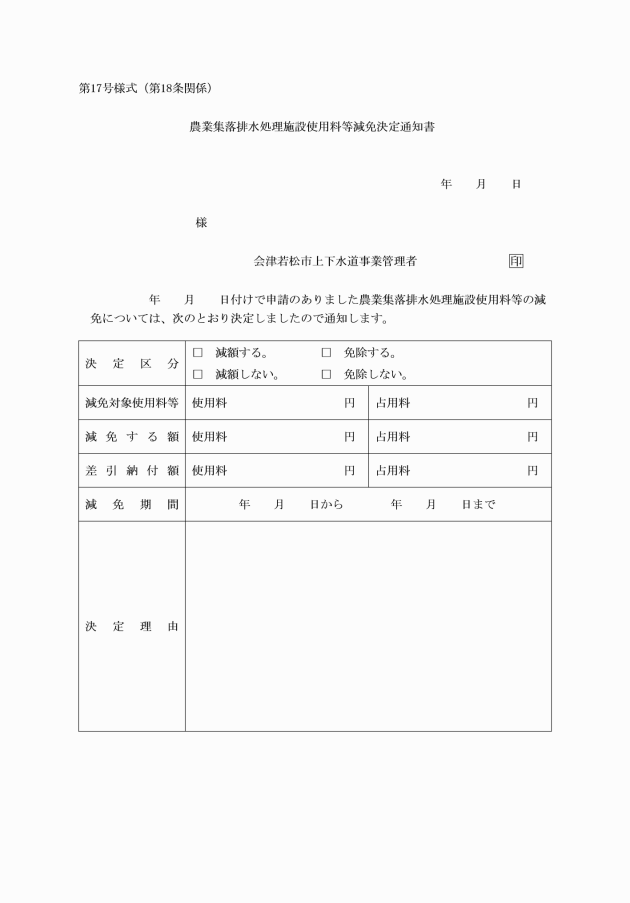

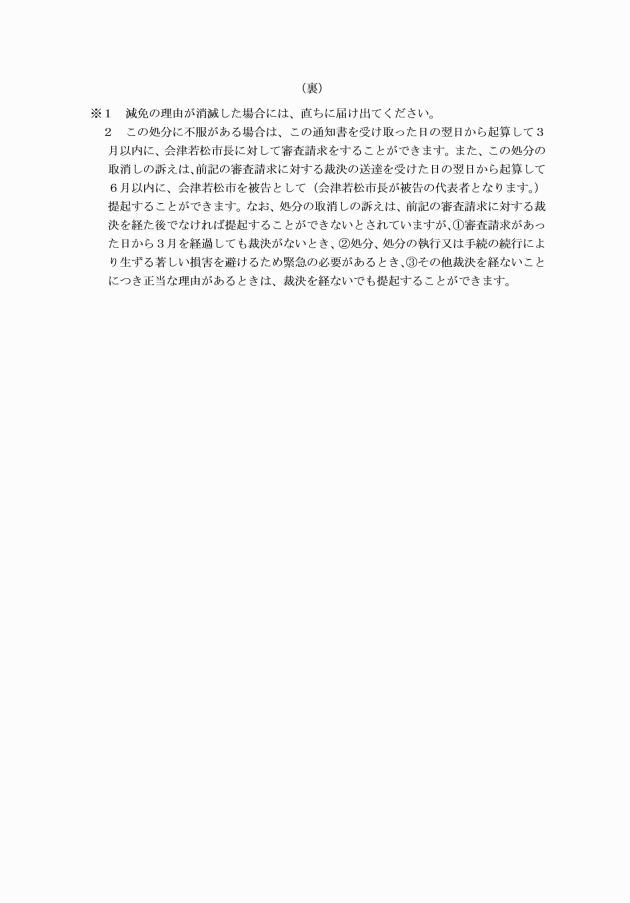

(1) 天災又はこれに類する非常災害等による被災者が、生活困窮の状態にあるとき。

(2) その他特別の理由があると管理者が認めたとき。

4 使用料等の減免を受けている者は、その減免の理由が消滅したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に提出され、又は交付されている会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則(平成10年会津若松市規則第40号)に定める様式による申請書等は、この規程に定める相当様式による申請書等とみなす。

3 この規程の施行の際現に作成されている会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

附則(令和5年10月24日上下水道規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

附則(令和6年11月29日上下水道規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成されている改正前の会津若松市下水道条例施行規程、会津若松市水洗便所改造資金融資あっせんに関する規程、会津若松市農業集落排水処理施設条例施行規程及び会津若松市個別生活排水事業条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をし、使用することができる。

(令5上下水道規程14・全改)

(令6上下水道規程14・一部改正)

(令6上下水道規程14・全改)

第5号様式 削除

(令6上下水道規程14)