公開日 2024年12月09日

更新日 2024年12月09日

目次

1.個人の住民税とは

- 住民税の内訳(均等割と所得割)

- 住民税の計算方法

2.住民税がかからない方

- 均等割も所得割もかからない方

- 所得割がかからない方

3.住民税がかからない所得

4.申告・納税

- 自営業などの方…普通徴収(個人納税)

- サラリーマンなどのお勤めの方…特別徴収(給与天引き)

5.所得金額

- 給与所得

- 雑所得

- 利子所得

- 配当所得

- 不動産所得

- 事業所得

- 譲渡所得

- 一時所得

- 山林所得

- 退職所得

6.所得控除

- 雑損控除

- 医療費控除

- 社会保険料控除

- 小規模企業共済等掛金控除

- 生命保険料控除

- 地震保険料控除

- 障害者控除

- 扶養控除

- 配偶者控除

- 配偶者特別控除

- 寡婦・ひとり親控除

- 勤労学生控除

- 基礎控除

7.税率

8.税額控除

- 調整控除

- 個人住民税と所得税の人的控除の差

- 外国税額控除

- 配当控除

- 住宅借入金等特別税額控除

- 寄附金税額控除

9.減免について

1.個人の住民税とは

個人の住民税は、市民税と県民税とを合わせたものをいい、その年の1月1日現在において住所があった市町村で課税されます。

住民税は、前年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して、今年度の住民税が課税されることになります。

また、住所がない場合でも、その年の1月1日にその市町村に事務所や事業所、家屋敷があるときは、その市町村において住民税(均等割のみ)が課税されます。

【例】令和6年度住民税は、令和5年1月1日から12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。

| 課税対象期間 | 前年の1月1日から12月31日まで |

|---|---|

| 賦課期日 | 1月1日 |

| 申告期限 | 3月15日 |

| 特別徴収納税通知書発付 | 5月中旬頃 |

| 普通徴収納税通知書発付 | 6月10日頃 |

| 普通徴収第1期納期限 | 6月末日 |

※6月末日が土日祝日にあたるときは翌月曜日

【用語】

- 所得…売上金額などの収入金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。給与のみの方の場合は、収入金額(源泉徴収税額や社会保険料などを差し引く前の金額)から、給与所得控除(収入に応じて必要経費として定められた額)を差し引いた金額が所得になります。

- 家屋敷…自己または家族の居住用の住宅であり、別荘・別宅も含みます。現に住んでいるかどうか問いませんが、他人に貸すことを目的に設けられたもの、または現に他人が住んでいるものは除きます。

- 普通徴収…市役所から発送された「市民税・県民税納税通知書」によって市役所の窓口や銀行等で直接、納入していただく方法です。

- 特別徴収…勤務先の会社(給与支払者)が支払う給与から差し引いて納入していただく方法です。

- 年金特別徴収…年金収入に係る税額を年金保険者(年金支払者)が支払う公的年金から差し引いて納入していただく方法です。

(1)住民税の内訳(均等割と所得割)

個人に課税される住民税は、均等割と所得割があり、これらを足したものが1年間の税額となります。

均等割

- 一定以上の所得がある方全員、均等に課税されるものです。

- 福島県の場合、市町村民税として3,000円、県民税として2,000円の合計5,000円が課税されます。均等割が課税される方はあわせて、森林環境税(国税、令和6年度より導入)として1,000円徴収されます。

- 平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、市民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算され、市民税として3,500円、県民税として2,500円の合計6,000円が課税されていました。

所得割

- 所得から控除額を引いた額(課税標準額)に応じて課税されるものです。

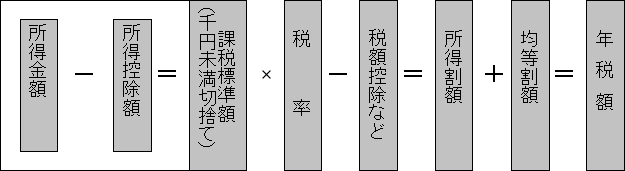

(2)住民税の計算方法

2.住民税がかからない方

(1)均等割も所得割もかからない方

- その年の1月1日現在で、生活保護法による生活扶助を受けている方(訓練・生活支援給付金等を除く)

- 障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の方で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入で計算した場合は204万4千円未満、年金収入で計算した場合は65歳以上は245万円以下、65歳未満は216万6千667円以下)の方

- 扶養親族がいない方で、前年の合計所得金額が38万円以下の方

- 扶養親族等のいる方のうち、前年の合計所得金額が次の計算で求めた金額以下の方

28万円×(本人+扶養親族等の数)+16万8千円+10万円

(2)所得割がかからない方

- 扶養親族等がいない方で、前年の総所得金額等が45万円以下の方

- 扶養親族等がいる方のうち、前年の総所得金額等が次の計算で求めた金額以下の方

35万円×(本人+扶養親族等の数)+32万円+10万円

【用語】

- 扶養親族等…納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の配偶者(内縁や未届の場合を除く)や親族をいいます。

3.住民税がかからない所得

住民税がかからない所得(非課税所得)には次のようなものがあります。

- 傷病者や遺族が受ける恩給や年金

- 障害年金

- 相続や遺贈、個人からの贈与による所得

- 雇用保険の失業給付

- 宝くじの当選金品 など

4.申告・納税

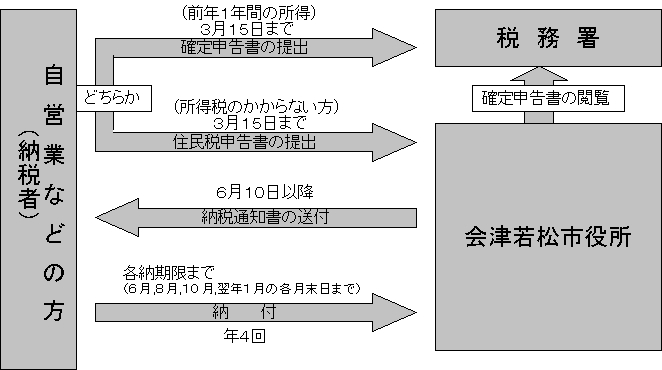

(1)自営業などの方…普通徴収(個人納税)

- 毎年、3月15日(土・日曜日にあたるときは翌月曜日)までの申告期間に税務署または市役所へ申告します。

- 税務署へ確定申告書を提出した方は、税務署から市役所へ連絡があるため、申告の必要はありません。

- 納税通知書は6月10日以降、市役所からご本人あてに郵送します。

- 各納期限6月、8月、10月、翌年1月の各月末日。土日祝日にあたるときは翌月曜日までに納付して下さい。

詳しくは、「市税等の納期と納付場所」のページへ - 納期限までに納付しなかった場合

詳しくは、「市税を滞納すると」のページへ

確定申告の必要な方

次に該当するような方は税務署への確定申告により、所得税の清算をすることになります。

- 確定申告書を作成して、所得税の納税額や還付額が発生する方

- 医療費控除、寄付金控除。雑損控除などを受けたい方

※上記で所得税の還付額が発生しない場合でも、自営業などの方は、個人住民税の申告書を提出していただきます。また、医療費控除を受ける場合など、個人住民税の申告書を提出することで個人住民税が減額になる場合があります。

住民税申告の必要な方

上記のような方で、所得税の調整が不要の方は、確定申告の代わりに住民税申告をすることになります。

また、他の方に扶養されておらず収入の無かった方も、国民健康保険税や介護保険料の算定、所得証明の発行等のために、住民税申告が必要になります。

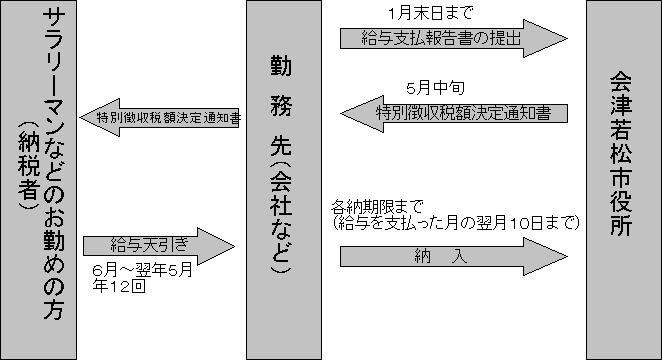

(2)サラリーマンなどのお勤めの方…特別徴収(給与天引き)

- 会社などの勤務先が、6月から翌年5月までの全12回、毎月の給与から差し引いて市役所へ納入することになっています。

- 退職等により、その年度分の住民税を特別徴収できなくなった場合、ご本人あてに郵送する納税通知書で、普通徴収の方法で納めていただくことになります。ただし、再就職した勤務先で引き続き特別徴収される場合や、退職時に残りの税額を一括で納めた場合は普通徴収はありません。

確定申告の必要な方

会社から給与支払報告書が市役所へ提出されますので、一般的には申告の必要はありません。(給与所得については、特別徴収が原則です。)ただし、以下に当てはまる方は、確定申告が必要となります。

- 給与等の収入金額が2,000万円を超える方

- 1か所から給与の支払を受けている方で、給与所得以外の所得(退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方

- 2か所以上から給与の支払を受けている方で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得以外の所得(退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方

- 医療費控除、寄付金控除、雑損控除など年末調整で手続きができなかったものの申告をする場合

※上記で20万円を超えない場合でも住民税申告は必要となる場合があります。

5.所得金額

所得とは、収入の金額から必要経費を差し引いた金額をいいます。所得の種類は全部で以下の10種類です。

- 給与所得

- 雑所得

- 利子所得

- 配当所得

- 不動産所得

- 事業所得(営業、農業)

- 譲渡所得

- 一時所得

- 山林所得

- 退職所得

【用語】

- 総所得金額…10種類の所得のうち、退職所得、山林所得及び譲渡所得(分離課税分)を除いて合計した金額(損益通算し、純損失・住居用財産の買換え等の場合の譲渡損失・特定住居用財産の譲渡損失及び雑損失の繰越控除をした後の金額)をいいます。

- 合計所得金額…純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。

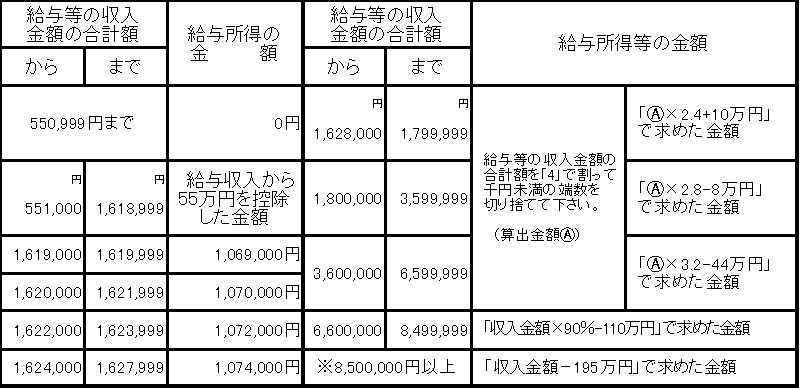

(1)給与所得

会社などに勤めている方が、支払いを受ける給料・賃金・賞与など(パート・アルバイトによる収入も含む)を給与収入といいます。その給与収入から給与所得控除(他の所得でいう必要経費に相当するもの)を差し引いた金額を給与所得といいます。

- 給与収入 - 給与所得控除 = 給与所得

令和5年分 給与収入から給与所得を計算する場合は、以下の表のとおりです。

《所得金額調整控除》

給与収入金額が850万円を超し、特別障害者、年齢23歳未満の扶養親族を有する人、特別障害者の同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する人はその給与収入(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%が、給与所得の金額から控除されます。

- 〔給与収入(850万円から1,000万円) - 850万円〕 × 10% = 所得金額調整控除額

(2)雑所得

国民年金・厚生年金などの公的年金等(遺族年金、障害年金など非課税所得に当てはまるものは除く)や生命保険契約などに基づく私的年金、および事業以外で得た原稿料・印税・講演料・謝礼など、ほかの所得に当てはまらない所得を雑所得といいます。

雑所得の計算方法は、公的年金とそれ以外の雑所得で次のような違いがあります。

公的年金等の雑所得の場合

- 公的年金等の収入 - 公的年金等控除額 = 公的年金等の雑所得

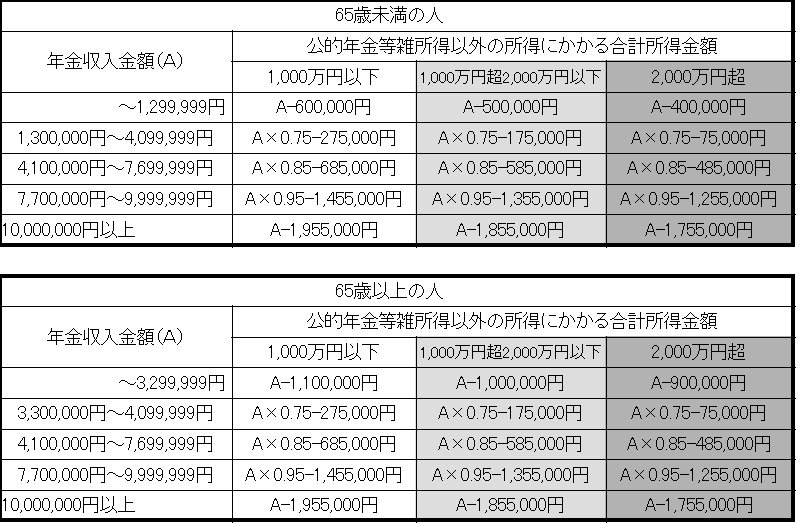

公的年金等の収入から雑所得を計算する場合は、以下の表のとおりです。

※65歳以上であるかどうかは、前年の12月31日(納税者が年の途中で死亡または出国する場合には、その死亡または出国の時)の年齢によります。

《所得金額調整控除》

給与所得金額と公的年金等に係る雑所得の両方を有する者で、その合計額が10万円を超える場合に、給与所得の金額(10万円を超える場合は10万円)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。

- 〔給与所得(10万円まで) + 公的年金等に係る雑所得(10万円まで)〕 - 10万円 = 所得金額調整控除額

私的年金及びその他の雑所得の場合

- 雑収入 - 必要経費 = 公的年金等以外の雑所得

- 公的年金等の雑所得 + 公的年金等以外の雑所得 = 雑所得

年金所得者の申告手続の簡素化について

- 前年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、その年分の所得税について確定申告書を提出することを要しないとされました。

注意

- 上記の場合であっても、所得税の還付を受けるための申告書の提出をすることができます。

- 公的年金以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告書の提出を要しない場合であっても、住民税の申告が必要です。(例:農業所得や不動産所得など)

(3)利子所得

公社債・預貯金の利子などによる所得を利子所得といいます。利子所得には、必要経費はありません。収入がそのまま所得になります。なお、平成28年1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債の利子等については、その支払いを受ける際に、所得税15.315%(復興特別所得税含む)・住民税5%が源泉徴収され、申告分離課税の対象とされますが、申告しないことも選択できます。

【用語】

- 特定公社債…国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債や公社債投資信託などをいいます。

(4)配当所得

株式会社などの法人から受ける利益の配当・剰余金の分配などによる所得を配当所得といいます。株式などを取得するための借入金の利子が必要経費になります。

- 配当収入 - 借入金の利子 = 配当所得

配当所得のうち一定の上場株式等の配当等に係る所得については、所得税15.315%(復興特別所得税含む)・住民税5%(平成25年12月31日までは所得税7.147%(復興特別所得税含む)・住民税3%)の割合で天引きされますので、原則として申告する必要はありません。

上場株式等(大口保有分※を除く)

| 所得税 | 源泉徴収<税率15.315%(復興特別所得税含む)>

|

|---|---|

| 住民税 | 特別徴収<税率5%>

|

上場株式(大口保有分※)、一般株式

| 所得税 | 源泉徴収<税率20.42%(復興特別所得税含む)> 確定申告が必要となり、総合課税されます。 |

|---|---|

| 住民税 | 特別徴収されません 申告が必要となり、総合課税されます。 |

【用語】

- 大口保有分…発行済株式等の5%以上を保有しているもの

株式等の配当所得等の申告と課税方法について、詳しくは、「上場株式等の配当及び譲渡所得の課税方法が変わります」のページへ

(5)不動産所得

家賃・地代、船舶や航空機などの不動産の貸付(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く)による所得を不動産所得といいます。修繕料、減価償却費、固定資産税などが必要経費になります。

- 不動産収入 - 必要経費 = 不動産所得

平成26年1月より、帳簿の記帳及び保存が義務付けられました。詳しくは、国税庁ホームページ「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」(外部リンク)をご覧ください。

(6)事業所得

事業所得は、営業等所得と農業所得の2種類に分けることができます。

営業等所得

小売業・卸売業・製造業・サービス業、自由職業(医師・作家・弁護士・保険外交員など)、畜産業、漁業など農業以外の事業から生ずる所得

農業所得

米、野菜などの栽培若しくは生産、または農家が兼営する家畜、家きんなどの育成、肥育、採卵若しくは酪農品の生産などの事業から生ずる所得

- 事業収入 - 必要経費 = 事業所得

平成26年1月より、帳簿の記帳及び保存が義務付けられました。詳しくは、国税庁ホームページ「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」(外部リンク)をご覧ください。

(7)譲渡所得

土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの資産を譲渡したことによる所得を譲渡所得といいます。譲渡した資産を保有していた期間によって、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」の2種類に分けられます。また、資産の取得費と譲渡費用が必要経費として認められています。

分離課税の対象となる土地等および建物等の譲渡

- 長期譲渡所得…譲渡の年の1月1日現在において、所有期間が5年を超えるもの

- 短期譲渡所得…譲渡の年の1月1日現在において、所有期間が5年以下のもの

総合課税の対象となる資産の譲渡(土地等および建物等以外の資産。有価証券は除きます。)

- 長期譲渡所得…その取得の日以後、譲渡の日までの所有期間が5年を超えるもの

- 短期譲渡所得…その取得の日以後、譲渡の日までの所有期間が5年以下のもの

- 譲渡収入 - 必要経費 - 特別控除 = 譲渡所得

特別控除は、総合譲渡の場合長期譲渡所得と短期譲渡所得を合わせて50万円が限度です。長期譲渡所得は1/2後の金額が所得となります。また、土地・建物などの譲渡、株式の譲渡については、収用や居住用財産を譲渡した場合など特別控除の特例があり、ほかの所得と区分して、それぞれの税率等が適用されます。

(8)一時所得

生命保険の満期受取金、競馬・競輪の払戻金、クイズの当選金など一時的な所得を一時所得といいます。収入を得るためにかかった費用などが必要経費になります。

- 一時収入 - 必要経費 - 特別控除 = 一時所得

特別控除は、50万円が限度です。また、課税対象となるのは、一時所得の1/2の金額です。

(9)山林所得

山林を伐採したり、立木のままで譲渡したことにより生ずる所得を山林所得といいます。植林費、管理費、伐採費などが必要経費になります。

- 山林収入 - 必要経費 - 特別控除 = 山林所得

特別控除は、50万円が限度です。また、市民税6%、県民税4%の税率で課税されます。

(10)退職所得

一般の退職手当等に係る退職所得

- (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

勤続年数が5年以下の法人役員等(公務員含む)に係る退職所得

- (退職手当等の金額 - 退職所得控除額) = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

勤続年数が5年以下の法人役員等以外の方に係る退職所得(※ 令和4年1月1日以降の支払い)

- 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が 300万円以下の場合

(退職手当等の金額 - 退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て) - 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が 300万円超の場合

150万円 + 退職手当等の金額 - (300万円 + 退職所得控除額) = 退職所得の金額(1,000円未満切り捨て)

- 退職所得の金額 × 市民税率 6% = 市民税額(100円未満切り捨て)

- 退職所得の金額 × 県民税率 4% = 県民税額(100円未満切り捨て)

退職所得控除について

| 勤続年数 | 退職所得控除額 |

|---|---|

| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数 |

| 20年超 |

800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年) |

- 勤続年数に1年未満がある場合、その端数は1年に切り上げて計算します。

- 勤続年数が2年以下の場合、退職所得控除は80万円とします。

- 退職手当等の受給者が障害者になったことに直接起因して退職した場合、上記により計算した退職所得控除額に100万円を加算します。

6.所得控除

所得控除とは、納税者に配偶者や扶養親族等があったり、医療費の支出があったりしたときなどの個人的な事情を考慮して、負担の不均衡を調整し、能力に応じた税負担を求めるために総所得金額から一定の金額を控除するものです。

(1)雑損控除

災害や盗難などで住宅や家財に損害を受けた場合や、災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合には、雑損控除を受けることができます。

次のうち、いずれか多い方の金額

- (損失額 - 保険金等による補てん額) - 総所得金額等の10%

- 災害関連支出の金額 - 5万円

(2)医療費控除

医療費控除

納税者本人や生計を一にする親族の医療費を支払った場合に、医療費控除を受けることができます。

※限度額:200万円

- (支払った医療費 - 保険金等による補てん額) - 10万円または総所得合計額の5%のいずれか少ない金額

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。

特定健康診査・予防接種・定期健康診断・健康診査・がん検診などを受けており、納税者本人や生計を一にする親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けることができます。

※限度額:8万8千円

- (支払った特定 - 般用医薬品等購入費 - 保険金等による補てん額 ) - 1万2千円

(3)社会保険料控除

社会保険料を支払った場合は、社会保険料控除を受けることができます。

社会保険料には、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、雇用保険料などが含まれます。社会保険料を支払った場合は、その全額が社会保険料控除になります。

(4)小規模企業共済等掛金控除

次のような小規模企業共済などに加入されている方は、その支払額について控除を受けることができます。

小規模企業共済等掛金を支払った場合は、その全額が小規模企業共済等掛金控除になります。

- 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金

- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金

- 地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金等

(5)生命保険料控除

生命保険や個人年金の契約をしている方は、その保険料の支払金額に応じて控除を受けることができます。

一般の生命保険料・個人年金保険料の控除額は、以下の表のとおりです。(剰余金の分配や払戻金の払戻しなどがあった場合は、支払った額から剰余金や払戻金を差し引いた額により計算します。)なお、契約日によって計算方法が異なりますのでご注意ください。

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約)

| 種類 | 支払った保険料額 | 生命保険料控除額 |

|---|---|---|

| 一般生命保険料控除 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |

| 15,001円以上40,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 7,500円 | |

| 40,001円以上70,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 17,500円 | |

| 70,001円以上 | 35,000円 | |

| 個人年金保険料控除 | 15,000円以下 | 支払保険料の全額 |

| 15,001円以上40,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 7,500円 | |

| 40,001円以上70,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 17,500円 | |

| 70,001円以上 | 35,000円 | |

| 一般と個人年金の両方がある場合 | ‐ | 一般と個人年金それぞれに出した控除額の合計額 |

- 両方の支払金額がある場合は、それぞれを計算した額の合計が控除額になります。控除の限度額は70,000 円です。

新契約(平成24年1月1日以降に締結した保険契約)

| 種類 | 支払った保険料額 | 生命保険料控除額 |

|---|---|---|

| 一般生命保険料控除 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |

| 12,001円以上32,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 6,000円 | |

| 32,001円以上56,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 14,000円 | |

| 56,001円以上 | 一律 28,000円 | |

| 個人年金保険料控除 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |

| 12,001円以上32,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 6,000円 | |

| 32,001円以上56,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 14,000円 | |

| 56,001円以上 | 一律 28,000円 | |

| 介護医療保険料控除 | 12,000円以下 | 支払保険料の全額 |

| 12,001円以上32,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 6,000円 | |

| 32,001円以上56,000円以下 | 支払保険料 × 1/4 + 14,000円 | |

| 56,001円以上 | 一律 28,000円 | |

| 一般・個人年金・介護医療保険がある場合 | ‐ | それぞれに出した控除額の合計額 |

- 各種類に支払金額がある場合は、それぞれを計算した額の合計が控除額になります。控除の限度額は70,000 円です。

- ただし、新契約と旧契約両方ある場合にはそれぞれごとに新契約、旧契約の計算方式にあてはめて算出し合算

その場合の限度額は28,000円で、合算後の最高限度額70,000円 - 上記の場合、旧契約の控除額が28,000円を超える場合には、旧契約のみで控除額を算出し限度額は35,000円

(6)地震保険料控除

地震保険の契約をしている方は、その保険料の支払い金額に応じて控除を受けることができます。また、平成18年末までに締結した長期損害保険契約(契約期間が10年以上で満期払戻金などがあるもの)について支払った保険料も、旧長期損害保険料分として地震保険料控除を受けることができます。

地震保険料・旧長期損害保険料の控除額は、以下の表のとおりです。剰余金の分配や払戻金の払戻しなどがあった場合は、支払った額から剰余金や払戻金を差し引いた額により計算します。

| 種類 | 支払った保険料額 | 地震保険料控除額 |

|---|---|---|

| 地震保険 | 50,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 |

| 50,001円以上 | 25,000円 | |

| 旧長期損害保険 | 5,000円以下 | 支払保険料の全額 |

| 5,001円以上15,000円以下 | 支払保険料 × 1/2 + 2,500円 | |

| 15,001円以上 | 10,000円 |

- 両方の支払金額がある場合は、それぞれを計算した額の合計が控除額になります。控除の限度額は25,000円です。

(7)障害者控除

前年12月31日時点において、納税者本人または扶養する親族(配偶者、本人の6親等内の血族及び3親等内の姻族)が障害者である場合に受けることができます。

- 普通障害者の場合…1人 260,000円

- 特別障害者の場合…1人 300,000円

- 同居特別障害者の場合…1人 530,000円

【用語】

- 特別障害者…障害の程度が身体障害者手帳で1級または2級、療育手帳でA、精神障害者保健福祉手帳で1級の方などが該当します。

- 同居特別障害者…扶養されている特別障害者のうち、納税者本人、その配偶者または納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している方

(8)扶養控除

納税者本人が配偶者以外の親族を扶養している場合に受けることができます。適用要件と控除額は、以下の表のとおりです。

| 区分 | 控除額 | |

|---|---|---|

| 一般の扶養親族 | 330,000円 | |

| 特定扶養親族 | 450,000円 | |

| 老人扶養親族 | 同居老親等以外の方 | 380,000円 |

| 同居老親等 | 450,000円 | |

【用語】

- 扶養親族…納税者と生計を一にする、合計所得金額が48万円以下の親族

- 年少扶養親族…上記扶養親族のうち、年齢が16歳未満の方

- 特定扶養親族…上記扶養親族のうち、年齢が19歳以上23歳未満の方

- 老人扶養親族…上記扶養親族のうち、年齢が70歳以上の方

- 同居老親等…上記老人扶養親族のうち、納税者または配偶者の直系尊属(父母や祖父母等)で、納税者本人または配偶者と同居している方

(9)配偶者控除・配偶者特別控除(平成31年度より改正適用)

平成29年度税制改正により、配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、平成31年度(平成30年分所得)の住民税から適用されます。

配偶者控除について

納税義務者(扶養する人)に所得制限が設けられ、合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は適用できなくなりました。

配偶者特別控除について

配偶者の合計所得金額の上限が133万円まで拡大され、それに合わせて控除額が変更されます。また、納税義務者(扶養する人)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合は従来どおり適用できません。

| 区分 | 配偶者の合計所得金額 | 給与所得者の合計所得金額 (給与所得だけの場合の給与所得者の給与等の収入額) |

||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 900万円以下 (1,095万円以下) |

900万円超 950万円以下 (1,095万円超 1,145万円以下) |

950万円超 1,000万円以下 (1,145万円超 1,195万円以下) |

1,000万円超 (1,220万円超) |

|||

| 配偶者控除 | 48万円以下 | 配偶者が 70歳未満 |

33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |

| 配偶者が 70歳以上 |

38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 | ||

|

配偶者特別控除 |

48万円超 100万円以下 |

33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | |

| 95万円超 100万円以下 |

33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | ||

| 100万円超 105万円以下 |

31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | ||

| 105万円超 110万円以下 |

26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | ||

| 110万円超 115万円以下 |

21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | ||

| 115万円超 120万円以下 |

16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | ||

| 120万円超 125万円以下 |

11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | ||

| 125万円超 130万円以下 |

6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | ||

| 130万円超 133万円以下 |

3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | ||

| 133万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||

- 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受けることはできません。

- 前年の12月31日(前年中に亡くなった場合は亡くなった日)の現況で判断します。

- 事業専従者や内縁の妻または夫は対象外です。

留意点

従来通り、合計所得金額が48万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が 障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないので注意してください。

また、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。

(10)寡婦・ひとり親控除

前年12月31日において配偶者と離別・死別した後結婚していないなど、寡婦の状態にある納税者、若しくは、現に婚姻していない者で、所得48万円以下の生計を一にする子がいる納税者は、寡婦・ひとり親控除を受けられる場合があります。適用案件と控除額は下表のとおりです。

| 区分 | 【項目2】 | 控除額 |

|---|---|---|

| 寡婦控除 |

|

260,000円 |

| ひとり親控除 | 合計所得金額が500万円以下で、現に婚姻をしてなく、生計を一にする子ども(※)がおり、 住民票に未届の夫、未届の妻、これと同一内容の旨の記載が無い方 |

300,000円 |

※ここでいう「扶養親族」または「子ども」は、総所得金額等が48万円以下の方で、他の方の扶養親族になっていない方をいいます。また、上記の控除を受ける場合には、生計を一にする「扶養親族」または「子ども」を扶養者として申告している場合に限られます。

(11)勤労学生控除

納税者本人が学生で給与所得等の勤労による所得があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の場合に受けることができます。

- 控除額…260,000 円

(12)基礎控除

すべての納税者に認められている控除です。

納税者の合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が減少し、2,500万円を超えると控除額はありません。

| 合計所得金額 | 基礎控除額 |

|---|---|

| 2,400万円以下 | 430,000円 |

| 2,400万円超2,450万円以下 | 290,000円 |

| 2,450万円超2,500万円以下 | 150,000円 |

| 2,500万円超 | 0円 |

7.税率

所得割の税率は、地域による偏りを減らすことや、受益と負担の関係が明確になることから、所得に左右されない一律の税率となります。

- 市民税…6%

- 県民税…4%

※土地や建物、株式等の分離譲渡所得などについては、この税率とは異なります。

8.税額控除

税額控除とは、所得控除が税率をかける前の所得金額から一定の金額を控除するものであるのに対して、税率をかけて算出した税額から一定の金額を控除するものです。

(1)調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割額から一定の金額を控除するものです。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない金額の5%(市民税3%県民税2%)を控除する。

- 該当する人的控除の差額(下表参照)の合計額

- 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

次の1から2の金額を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)の5%(市民税3%県民税2%)を控除する。

- 該当する人的控除の差額(下表参照)の合計額

- 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

【用語】

- 課税所得金額…1年間のすべての所得から、所得控除その人の状況に応じて税負担を調整するものを差し引いた所得のこと

| 控除の種類 | 人的控除差額 | 住民税控除額 | 所得税控除額 | |

|---|---|---|---|---|

| 障害者控除 | 普通傷害 | 1万円 | 26万円 | 27万円 |

| 特別障害 | 10万円 | 30万円 | 40万円 | |

| 同居特別障害 | 22万円 | 53万円 | 75万円 | |

| 寡婦控除 | ひとり親(母) | 5万円 | 30万円 | 35万円 |

| ひとり親(父) | 1万円※ | 30万円 | 35万円 | |

| 寡婦 | 1万円 | 26万円 | 27万円 | |

| 扶養控除 | 一般扶養親族 | 5万円 | 33万円 | 38万円 |

| 特定扶養親族 | 18万円 | 45万円 | 63万円 | |

| 老人扶養親族 | 10万円 | 38万円 | 48万円 | |

| 同居老人扶養親族 | 13万円 | 45万円 | 58万円 | |

| 勤労学生 | 1万円 | 26万円 | 27万円 | |

| 基礎控除 | 5万円 | 43万円 | 48万円 | |

※平成19年度時点での控除の差を用いており、寡夫としての人的控除差額となります。

| 控除 | 条件 | 給与所得者の合計所得金額別の差額 | ||

|---|---|---|---|---|

| 900万円以下 | 900万円超 950間年以下 |

950万円超 1,000万円以下 |

||

| 配偶者控除 (配偶者の合計所得金額 48万円以下) |

配偶者が70歳未満 | 5万円 | 4万円 | 2万円 |

| 配偶者が70歳以上 | 10万円 | 6万円 | 3万円 | |

| 配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額 48万円超100万円以下のランク)※ |

配偶者の合計所得金額 48万円超50万円以下 |

5万円 | 4万円 | 2万円 |

| 配偶者の合計所得金額 50万円超55万円以下 |

3万円 | 2万円 | 1万円 | |

※平成19年度時点での控除の差を用いております。

(2)外国税額控除

所得割の納税義務者となる方については、その所得の生じた場所が国内であっても国外であっても日本で課税されます。ただし、日本以外の国で所得税や住民税に相当する税を課せられた場合、国際的な二重課税となりますので、一定の方法で、日本での税額を控除するものです。

この控除は、まず、所得税から行います。所得税から控除しきれなかった場合には県民税から控除し、さらに県民税からも控除しきれなかった場合は市民税からの控除を行います。

ただし、所得税・県民税・市民税ごとに控除限度額が定められています(所得税の控除限度額のうち市民税は18/100、県民税は12/100に相当する額が限度)。

(3)配当控除

株式の配当等の配当所得がある場合、その所得に下記の率を乗じた金額を控除するものです。

| 区分 | 1,000万円の部分 | 1,000万円超の部分 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | ||

| 利益の配当等 | 1.6% | 1.2% | 0.8% | 0.6% | |

| 証券投資信託等 | 外貨建等証券 投資信託以外 |

0.8% | 0.6% | 0.4% | 0.3% |

| 外貨建等証券 投資信託 |

0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.15% | |

(4)配当割額及び株式等譲渡所得割額の控除

一定の上場株式等の配当所得や源泉徴収ありを選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得については、配当割又は株式等譲渡所得割として、他の所得と区別して分離課税が行われます。配当の支払者や、譲渡の対価の支払者が徴収(特別徴収)します。

これらの所得は、特別徴収された時点で課税と徴収が終了しているので、申告しなくてもよいことになっていますが、申告を行った場合には、所得割として課税され、所得割額から特別徴収された額を控除します。

控除額は下記の通りになります。

控除額の計算方法

- 市民税…配当割・株式等譲渡所得割額の3/5

- 県民税…配当割・株式等譲渡所得割額の2/5

(5)住宅借入金等特別税額控除

所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方について、所得税から控除しきれなかった分が、翌年度の個人住民税の所得割から控除されます。なお、対象となる方は平成21年から令和3年までに入居した方です。

平成26年3月までに入居された方の控除額(以下のA、Bのうち少ない金額)

- A:所得税の課税総所得金額等 × 5%(上限97,500円)

- B:所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

平成26年4月から令和3年までに入居された方の控除額(以下のA、Bのうち少ない金額)

- A:所得税の課税総所得金額等 × 7%(上限136,500円)

※ただし、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%、または10%の場合に限ります。 - B:所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった金額

(6)寄附金税額控除

前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額が2千円を超える場合には、その超える金額の市民税6%、県民税4%に相当する金額(総所得金額等の合計額の30%を上限)が翌年度の個人住民税の所得割から控除されます。

- 都道府県、市区町村または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)

- 福島県共同募金会または日本赤十字社の福島県支部に対する寄附金

- 所得税法等に規定される寄附金控除対象のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金として、福島県または会津若松市の条例で定めるもの

- 特定非営利法人に対する寄附金のうち、住民の福祉の増進に寄与する寄附金のとして、福島県または会津若松市の条例で定めるもの

ただし、1の寄附金が2千円を超える場合は、その超える金額に下表の左欄の区分に応じて右欄の割合を乗じて得た額の市民税は3/5、県民税は2/5に相当する金額をさらに加算した金額(所得割の20%に相当する金額を超えるときは、その20%に相当する金額)が控除されます。

| 課税総所得金額から人的控除差額を差し引いた金額 | 割合 |

|---|---|

| 0円以上195万円以下 | 84.895% |

| 195万円超330万円以下 | 79.790% |

| 330万円超695万円以下 | 69.580% |

| 695万円超900万円以下 | 66.517% |

| 900万円超1800万円以下 | 56.307% |

| 1800万円超4000万円以下 | 49.160% |

| 4000万円以上 | 44.055% |

| 0円未満 (課税山林所得金額または課税退職所得金額を有しない場合) |

90.000% |

| 0円未満 (課税山林所得金額または課税退職所得金額を有する場合) |

地方税法に定める割合 |

9.減免について

次のような特別な事情により、納付が著しく困難と認められる方につきましては、個人住民税が減免となる場合がありますので、ご相談ください。

- 生活保護を受けることとなった方

- 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方

- 災害による被害を受けた方

※減免申請する場合は、納期限7日前までに申請書の提出が必要です。

個人住民税に関するお問い合わせ/申告書・届出書の提出先

提出先・郵送先

- 〒965-8601 福島県会津若松市東栄町3番46号

- 会津若松市役所 税務課 市民税グループ

- 電話番号:0242-39-1223

- ファックス番号:0242-39-1421

- メール

申告書や届出書は郵送でも受付しています。

控えの返送を希望される場合には、返信用封筒と切手を同封していただきますようお願いいたします。