公開日 2020年10月07日

更新日 2021年06月22日

「授乳・離乳の支援ガイド」が改定になりました

授乳と離乳に関する内容が記されているガイドが、2019年3月に改定になりました。授乳・離乳を進める際のご参考にしてください。

主な変更点

離乳期の名称

離乳食の形態や月齢により、離乳初期・離乳中期・離乳後期・離乳完了期と表現します。

開始時期

母乳育児の場合、生後6か月の時点で鉄欠乏やビタミンD欠乏を生じやすいという報告があるため、離乳食を生後5から6か月の適切な時期に開始し、鉄やビタミンDの供給源となる食品を積極的に摂取するなど、意識的に離乳食に取り入れましょう。

進め方

- 卵黄の摂取の時期の目安が、生後7・8か月から、5・6か月に変わりました。おかゆに慣れて、じゃがいもや野菜類にも慣れたら、完全に火が通ったものを少量から取り入れてみましょう。

- 摂食機能(食べ方)の目安を参考に、お子さんの口の動かし方を見ながら適した形で進めましょう。

- 離乳完了期の穀類の量が、軟飯90gから80gに変更になりました。

- 離乳食は手作りが好ましいですが、作ることに対する保護者の負担が少しでも軽減するのであれば、ベビーフード等の加工食品を上手に活用しましょう。その際は以下の留意点に気をつけましょう。

●子どもの月齢や固さがあったものを選び、子どもに与える前には一口食べて味や固さ、温度を確認しましょう。

●離乳食を手作りする際に、固さやとろみ等の参考にしましょう。

●用途に合わせて、上手に選択しましょう。

●料理や原材料が偏らないようにしましょう。

●開封後は衛生面に注意し、食べ残しや作り置きは与えないようにしましょう。

フォローアップミルクについて

フォローアップミルクは母乳代替食品ではないので、離乳が順調に進んでいる場合は摂取する必要がありません。離乳が順調に進まず鉄欠乏のリスクが高い場合や、適当な体重増加が見られない場合には、医師に相談した上で、必要に応じてフォローアップミルクを活用すること等を検討しましょう。

アレルギーについて

- 子どものアレルギー疾患予防のためにと、妊娠中も授乳中も、母親の食事で特定の食品を極端に避けたり、過剰にとる必要はありません。バランスのよい食事が重要になります。

- お子さんに食物アレルギーが疑われる場合には、自己判断での食物制限等はせず、必ず医師の診断に基づいて実施しましょう。また、食物アレルギーの診断がされていても、基本的には原因食物以外の摂取を遅らせる必要はありませんが、自己判断で対応することで状態が悪化する可能性も想定されるため、必ず医師の指示に基づいて行うようにしましょう。

液体ミルクについて

乳児用液体ミルクの製造・販売が国内でも始まっています。調乳の手間がなく、消毒した哺乳瓶に移し替えてすぐ飲むことができるため、災害時にライフラインが断絶した場合等に役立ちます。使用上の留意点をよく読み、有効に活用しましょう。

生後5~6か月になったら、離乳食をはじめましょう

昼と夜の区別もつき、夜間にまとめて眠れるようになってきたことで、授乳リズムもついて1日の生活の流れが整ってくる頃かと思います。

これまでは、母乳やミルクだけでグングン大きくなってきましたが、生後5~6か月頃を過ぎるとそれだけでは材料が足りなくなるため、「噛んで・飲み込んで・消化して・体の材料にする」ことが必要になってきます。しかし、食べる力は練習をしなければ身につかないため、離乳食の完了の目安である1歳6か月頃までに、お子さんの力に合わせて、離乳食の形態や食材を変えながら進めていくことが必要です。

まずは、第一歩としてお子さんから食べ物を受け入れるサインが見られたら、離乳食を始めてみましょう。

離乳食を始める目安(お子さんからのサイン)

- 生まれてからの月齢が5~6か月 ※生まれが早かったり、小さかった場合、かかりつけの小児科医に開始時期を確認してみましょう

- 首のすわりがしっかりして寝返りができ、5秒以上座れるようになった

- 大人の食事に興味をもち、よだれをたくさん出すようになった

- スプーンなどを口に入れても舌で押し出すことが少なくなった(哺乳反射の減弱)

- 食物アレルギーの発症を心配して、離乳の開始や特定の食物の摂取開始を遅らせても、食物アレルギーの予防効果があるという科学的根拠はないため、生後5から6か月頃には離乳食を始めましょう。

何をあげたらいいの?

-

よだれは炭水化物の消化酵素を多く含んでいるため、炭水化物を多く含み消化しやすい「おかゆ」から始めてみましょう。

しかし、大人が食べているおかゆのような、粒が混ざっている状態を消化する力はまだないため、10倍がゆのすりつぶしから始めましょう。

- 10倍がゆの作り方

- 大人用にといだお米から、耐熱性の容器に大さじ1杯分のお米を入れる。

- 1の耐熱性の容器に大さじで10杯分、水を入れ、炊飯器の真ん中に入れ、炊飯を押し、ご飯を炊く。

- 炊き上がった10倍がゆを、すりつぶしてなめらか(トロトロ状)にする。

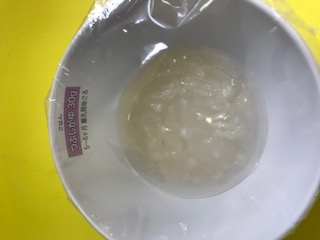

10倍がゆのイメージです。

10倍がゆのイメージです。

どのくらいの量をあげたらいいの?

- 小さじ1杯分(5cc)からスタートしましょう。お子さん用に準備したスプーンだと、3~4口食べられるかと思います。

- 離乳食の始めの時期の目的は、量を食べることではなく、スプーンや食材の食感に慣れ、乳汁以外を受け入れることなので、量はあまり気にせず、あげる側のお母さんが「おいしいね」と声かけしながら、おおらかな雰囲気の中であげてみましょう。

どうやってあげたらいいの?

- 1日の中の、1回の授乳のタイミングに離乳食を始めましょう。

- 離乳食は毎日だいたい同じ時間にし、生活リズムを確立させていきましょう。

- 離乳食の時間は、消化酵素がたくさん働いてくれる「日中」の、「お子さんの機嫌がいい時間」に、なるべく同じ時間帯であげましょう。初めての食材を食べることも多い離乳食の時期は、アレルギー等心配な症状が出た時にすぐ受診できる点からも、日中をおすすめします。毎日同じ時間に食事をすることで、生活リズムが整うことにもつながります。

- お子さん用のスプーンの先に食材を少しずつ乗せ、離乳食が口の中に入り、口をとじたら、スプーンをまっすぐ引き抜きましょう。スプーンを口に入れる時に、のどの奥に入れすぎたり、上あごにこすりつけてあげないように注意しましょう。次の一口は、口の中の食品をごっくんしてからにしましょう。

進め方

- 始めの1週間は、おかゆの量を少しずつ増やします。

- 2週目から、濃い色と薄い色の野菜やじゃが芋を追加してみましょう。

- 3週目には、おかゆの量を少し増やしながら進めてみましょう。

- 4週目になったら、固ゆでにした卵黄や豆腐のたんぱく質の食品も少量から取り入れてみましょう。

- 始めてから1ヶ月たったら、2回食に進めていきましょう。

詳しい進め方は、こんにちは赤ちゃん訪問などでお配りしている、「子どもノート」をご覧ください。

食後の授乳はどうしたらいいの?

- 食べる量が少ないうちは、授乳のみの時と同じ量の母乳やミルクをあげましょう。

食べる量が増えてきたら、胃の大きさにあわせて食後の母乳やミルクの量を減らしていきます。この時期のお子さんの胃の大きさは200ccくらいと言われていますが、個人差があるのでお子さんによって調整しましょう。200cc以上飲んでいて体重が増えすぎている、などがあれば、授乳のタイミング等とあわせて考えてみましょう。

お子さんが、哺乳瓶や乳首から口を離したら、お腹いっぱい!のサインかもしれません。お子さんの様子を見ながら加減しましょう。

中期食(2回食)への進み方について

7か月児離乳食教室を実施しています。

- 対象の方には生後6か月頃に、開催日・会場・受付時間を指定したご案内を郵送にてご通知いたします。離乳食に関する疑問や心配なことがありましたら、ぜひご利用ください。

- ご案内の日時でご都合が合わない方は、健康増進課までご連絡ください。【電話 0242-39-1245】

こんなことに気を付けて

果物や糖分を含んだヨーグルト・お菓子や飲み物

- 甘い味は生まれながらに好きな味のため、練習しなくても食べられると言われています。果物や糖分を含んだヨーグルトなどの強い甘みに慣れてしまうと、野菜のほんのり残る苦みや自然の甘みのある離乳食の食への意欲が低下する可能性があります。心当たりがある方は、果物や糖分を含んだヨーグルトなどの強い甘みのあるものをいったんお休みして、離乳食の食べ具合を見てみてはいかがでしょうか。

- 塩分や糖分を処理する腎臓やすい臓はまだまだ未熟なため、糖分や塩分を含む飲み物や菓子類は、離乳食の進みが悪くなるだけでなく、お子さんの体の負担になります。基本的には不要なものですが、どうしても与えるときは原材料名を見て選択しましょう。

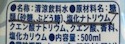

何を材料に作られているか、原材料名を確認しましょう

何を材料に作られているか、原材料名を確認しましょう 飲み物のほとんどは、糖類と塩分です

飲み物のほとんどは、糖類と塩分ですはちみつやはちみつを含んだ食品

- はちみつは、乳児ボツリヌス菌による食中毒を引き起こし、最悪の場合死亡するリスクがあるため、満1歳までは与えないようにしましょう。また、はちみつを含む食品にも気を付けましょう。厚生労働省ホームページ(外部リンク)

離乳食に関するお問い合わせ

離乳食のお悩みやご相談がありましたら、健康増進課までご連絡ください。

- 会津若松市役所 健康増進課 保健指導グループ

- 電話番号:0242-39-1245

- ファックス番号:0242-39-1231

- メール