公開日 2021年03月16日

更新日 2025年04月01日

お知らせ

- 「猪苗代湖子ども交流会2019」が開催されました!

- 猪苗代湖及び裏磐梯湖沼の水環境を守る活動に助成をしています。※ 猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会のホームページ(外部サイト)

目次

下記の項目をクリックすると、その項目までジャンプします。

1 猪苗代湖ってどんな湖?

2 猪苗代湖をつくる水

3 猪苗代湖の特徴

4 猪苗代湖の変化

5 みんなで実行しよう!水環境保全への取組み

6 猪苗代湖の水の使われ方

7 県や市ではどんなことをしてるの?

1 猪苗代湖ってどんな湖?

- 面積 103.3平方キロメートル

- 湖岸延長 50.4km

- 湖容積 3,859百万立方メートル

- 最大水深 93.5m

- 平均水深 51.5m

- 流域面積 820.2平方キロメートル

- 滞留時間 1,350日

2 猪苗代湖をつくる水

猪苗代湖の水は、湖に流れ込む川の水や雨、地下水で出来ています。

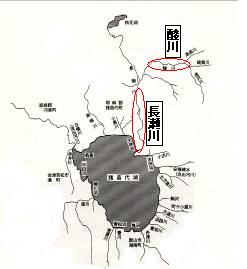

猪苗代湖には、大小21の川が流れ込んでいますが、その中で一番大きい川は長瀬川で、途中から酸川という川と一緒になります。

酸川の特徴

- 昔の硫黄鉱山からの地下水や沼尻・中ノ沢の温泉の影響で強酸性 (pH2※)の川です。

- 酸川は見た目は透明で、川原の石もきれいですが、強酸性のため鉄やアルミニウムなどの金属を溶かし込んでいます。虫も魚もほとんどいません。

長瀬川の特徴

- 裏磐梯の湖沼から猪苗代湖に流れ込んでいる川で、猪苗代湖の水の約40%がこの長瀬川から入っています。途中で酸川と合流し、酸性成分 を湖に運んでいます。合流直後は、中和により酸性度が下り(pH3~4)溶けていた鉄分などが石の表面に付くため、川の石が茶色に染まっています。

※ pH(ピーエイチ 水素イオン濃度指数)とは

- 水の酸性やアルカリ性の度合いを示す指数。

- 純粋な水のpHは7で、それより小さいものは「酸性」、大きいものが「アルカリ性」。普通の淡水はpH7前後で中性です。海水はpH8 前後で弱アルカリ性です。強い酸性やアルカリ性の水の中では微生物は活動できません。アルカリ性では、透明度が下がり、泥が水の底にたくさん溜まりやすく なります。また、酸性では土や水の底のなかの金属類が溶け出しやすくなります。

3 猪苗代湖の特徴

自然の浄化作用

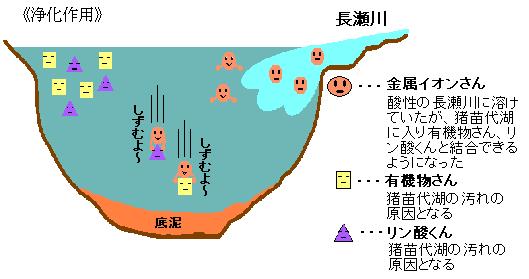

猪苗代湖には、酸性で鉄やアルミニウムが溶け込んだ長瀬川の水が流れ込んでいます。

猪苗代湖に入ると、溶けていた金属が形を変え、リン、窒素などの栄養分とくっついて湖の底に沈みます。

- 栄養分が湖の底に沈む

- 植物プランクトンが増えにくい

- 有機物(汚れ)が増えにくい

- 水がきれい

という「自然の浄化作用(きれいにする働き)」がうまくできている湖なのです。

そのため、猪苗代湖の水質は、平均COD※の値が1.4と、全国でも上位にランクインするきれいな湖となっています。

※ COD(シーオーディー 化学的酸素要求量)とは

- 湖や海の中の汚れの程度を表す代表的な指標。

- 水中にある物質が酸化剤によって酸化や分化される時に消費される酸素の量のことです。

- 一般的にこの値が大きいほど汚れていることを示します。

4 猪苗代湖の変化

猪苗代湖の水質は20年ぐらい前から少しずつ変化が現れはじめ、近年では中性化が進行し、これに伴い、CODが上昇傾向にあります。

※pHは湖心の全層年間平均値、CODは湖心の全層75%値を使用。(福島県の水質測定結果より)

湖水の中性化

弱酸性だった湖水が最近はほぼ中性になってしまいました。この原因の一つとして酸川(猪苗代湖に流入する長瀬川の支流)に含まれている酸の量が減ったことが考えられていますが、詳細についてはまだ分かっていません。 猪苗代湖の中性化が進んで汚れが沈まなくなると、アオコなどのプランクトンや植物が夏に増え秋に腐ることによって、水質が急に悪化する可能性があります。

大腸菌群数

現在、国はふん便性汚濁の指標として、大腸菌群数(大腸菌と似た性質の細菌群)を環境基準に設定しています。

猪苗代湖の大腸菌群数は平成17年以降(平成20年度を除く)、最大値が環境基準の1,000MPN/100mLを超過したため、全国の湖沼水質ランキングの対象外になりました。平成29年度以降は、水質ランキングについては、大腸菌群数やpH等が環境基準を満たすという条件が外されたため、この年9年ぶりに水質ランキングの8番目に、平成30年度には14番目にランクインしました。

近年、大腸菌だけを検出する技術が確立され、ふん便性の汚濁を正確に測定きるようになったため、国は環境基準としての大腸菌群数の見直しを検討しています。

※猪苗代湖の大腸菌群は土壌由来の種類がほとんどです。

※毎年行われる湖水浴場の水質調査では、会津若松市の崎川浜、志田浜、中田浜ともにふん便性大腸菌は基準値以下であり「水質AA」判定で大変きれいな水質となっています。

5 みんなで実行しよう!水環境保全への取り組み

私たちのかけがえのない豊かな水環境を守っていくためには、みんなで協力していくことが大切です。

川や湖を汚す原因は?

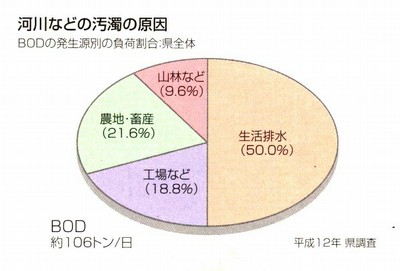

最も多いのは生活排水と言って台所の洗い物やお風呂、洗濯機などの排水で、全体の半分がこの生活排水になります。(図1:河川などの汚濁の原因)

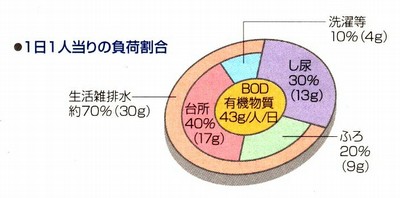

また、生活排水の中でも台所から出る汚れは全体の半分近くになります。(図2:1日1人当りの負荷割合)

生活排水以外では田んぼや牧場そして工場からの排水が次に多くなっています。

家庭での取り組み

家庭排水の処理

- 下水道や浄化槽を使用する

- 浄化槽の維持管理を適正に行う処理しにくいものは流さない

処理しにくいものは流さない

- 調理くずや食べ残しを流さない

- 食用油は使い切るなど工夫し、絶対流さない

- 食器等の汚れや油はふき取ってから洗う

節水

- 風呂の残り湯を有効に使う

- 自宅で洗車するときは、バケツに水を汲んで行う

地域での取組み

地域の清潔保持

- 空き缶など、ごみのポイ捨てはしない

- 水路にごみや刈り取った雑草などを流さない

野外での注意

- キャンプではごみは持ち帰る

- キャンプではできるだけ洗剤は使わない

農作業時の注意

- 水田の代かき後に浮いた稲わらをすくい取る

- 肥料のやり方や用水の管理を適正に行う

6 猪苗代湖の水の使われ方

猪苗代湖の豊富な水は、水道水・農業(灌漑)用水・環境用水、そして、発電用水として100%利用されています。

水の出口は大きくは2つしかなく、1つは、阿賀野川水系日橋川から日本海に流れます。もう1つは、阿武隈川水系安積疏水路から太平洋に流れます。

猪苗代湖水の最も古い利用は戸ノ口堰で江戸時代には会津若松まで水路が作られ、農業用水として利用されていました。その後、明治の初めには安積疏水が作られ、水が乏しく作物が作れなかった郡山周辺の原っぱを水田にすることができるようになりました。

次に利用されたのは、標高の高さを利用した水力発電でした。明治から大正にかけて安積疏水や日橋川にたくさんの水力発電所が作られて電気を作り出し、工業の発展に役立ちました。

会津若松市に上水道ができたのは昭和4年です。それまでの会津若松市では井戸水や湧き水を利用していましたが、雨が降り続くと濁るところが多く、また伝染病が流行したこともあり、水道を作って欲しいとの市民の要望にこたえて作られたのが滝沢浄水場です。

猪苗代湖の水は発電用に約80%、農業用に約17%、上水道用に約3%使われています。

≪猪苗代湖からの取水量 ・ 水利権の量≫

| 水位置 | 水利使用者名 | 目的 |

最大取水量 (立法メートル/s) |

割合(%) |

|---|---|---|---|---|

| 小石ヶ浜 | 戸ノ口堰 | 灌漑 | 3.858 | 4.42 |

| 布藤堰 | 灌漑 | 0.491 | 0.56 | |

| 会津若松市水道 | 上水 | 0.695 | 0.80 | |

| 猪苗代第一発電所 | 発電 | 67.500 | 77.31 | |

| 上戸浜 | 上戸頭首工 | 灌漑 | 13.080 | 14.98 |

| 郡山市水道 | 上水 | 0.491 | 0.56 | |

| 浜路浜 | 郡山市水道 | 上水 | 0.890 | 1.02 |

| 中田浜 | 中田浜揚水機 | 灌漑 | 0.310 | 0.35 |

| 合計 | 87.315 | 100 | ||

※福島県「猪苗代湖総合管理計画」より引用

1.農業用水としての利用

農業用水としては、戸ノ口堰や日橋堰、中田浜の揚水場で広く利用されています。戸ノ口堰では、約1,340ヘクタール、日橋堰では1,370ヘクタール、中田浜揚水場では、約120ヘクタールの田畑で農業用水として利用しています。

郡山の安積疏水では約9,000ヘクタールの農地で利用されています。

2.発電用水としての利用

猪苗代湖から取水される水の約8割は電力用水として利用されています。

豊かな水資源を活用して、日橋川水系では猪苗代第一、二、三、四、日橋川、金川の6発電所が建設され、戸ノ口堰水系では、戸ノ口堰第一、二、三の3発電所があります。安積疏水にも3つの発電所が作られています。

3.水道水としての利用

滝沢浄水場では現在、1日に約27,000立方メートルの水道水を作って約2万軒の家庭に水を送っています。

滝沢浄水場では膜ろ過という方法で飲み水を作っています。膜ろ過方式は、0.1マイクロメーターの孔(あな)に原水を通過させる方式で、膜ろ過を行うことにより懸濁物質(にごり)をはじめ一般細菌・大腸菌等の病原性微生物を除去し、安全で清浄な水を供給しています。

7 県や市などの取り組み

会津若松市の取り組み

- 会津若松市における猪苗代湖の水環境保全のための対策を具体的、体系的に示す基本的な計画として平成15年2月に「会津若松市猪苗代湖水環境保全推進計画」を策定しました。その後、「会津若松市環境基本計画」(平成11年3月策定)を平成26年3月に改定する際に、「会津若松市第2期環境基本計画」の中に統合されました。

- 福島県の計画に基づき、流域自治体の一員として、会津若松市の役割をより明らかにするとともに、いろいろな施策に取り組んでいます。

福島県の取り組み

- 猪苗代湖の水境の悪化を未然に防止し、美しいまま将来に引き継いでいくことを目的に、平成14年3月に「猪苗代湖及び裏磐梯湖沼群の水環境の保全に関する条例」を制定しました。

- 条例には、県 民、事業者、行政、各主体の責務や富栄養化を防止するための窒素・リンなどの排出規制など、水質汚濁防止のための各種規制が盛り込まれています。

猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会の取り組み

- 猪苗代湖及び裏磐梯湖沼流域の水環境を保全していくため、福島県や流域市町村、関係各種団体を構成団体として、平成12年11月に設立されました。

- 協議会では、水環境に関するフォーラムの開催や広報紙の発行など、水環境の保全のための普及啓発活動を行っています。

- ※ 猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推進協議会のホームページ(外部サイト)

猪苗代湖環境保全推進連絡会の取り組み

- 猪苗代湖岸の郡山市・猪苗代町・会津若松市が協力して猪苗代湖の環境、水質を保全していくため、平成13年2月に設立しました。

- 湖岸一斉クリーンアップ作戦、ビーチクリーナーによる砂浜清掃、流域の小学校(湊小・湖南小・翁島小)による子ども交流会などを行っています。

NPO法人輝く猪苗代湖をつくる県民会議の取り組み

平成20年6月に産・学・官・民が一体となり、猪苗代湖の美しい水環境を次世代に伝えるために、「清らかな湖、美しい猪苗代湖の水環境研究協議 会」が設立されましたが、平成27年からは協議会を発展解消し、新たにNPO法人「輝く猪苗代湖をつくる県民会議」として活動をひきついでいます。

湖や流入河川の水質調査を行い、猪苗代湖の浄化や水質悪化の仕組や大腸菌群数増加の原因などを探って、猪苗代湖をこれ以上汚さないための対策を考えます。

また、秋から冬にかけて天神浜・松橋浜に打ち寄せられる水草が腐敗し、水質汚濁の原因となっているため、ボランティアの水草回収作業を引き継ぎ実施しています。 毎年、のべ1,500人以上の参加者が、4,000箱以上の漂着水草を回収撤去しています。

紺碧の猪苗代湖復活プロジェクト会議の取り組み

ヒシ回収時の一コマ

ヒシ回収時の一コマ 平成24年5月に県民、民間団体、事業者及び行政が一丸となって、猪苗代湖の美しい水環境を復活させ未来の世代に継承していくことを目指して立ち上げられました。

毎年、「猪苗代湖の自然を守る会」や「輝く猪苗代湖をつくる県民会議」等が主催する、ヒシ刈りや水草回収に参加するとともに、猪苗代湖流域の農業用排水路に除じんスクリーンを設置して、刈り取った草などが湖内に入らないような対策をしています。

「猪苗代湖子ども交流会2019」が開催されました!

「猪苗代湖子ども交流会2019」は、「猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全フォーラム2019」と同時開催により、猪苗代湖・裏磐梯湖沼群の流域にお住まいの皆さまを始めとする県民への水環境保全意識の高揚を図り、猪苗代湖沿岸に暮らす子どもたちの水環境保全活動の発表を通じて交流することを目的として、下記のとおり開催されました。

日 時 : 令和元年11月22日(金) 午後1時より

場 所 : 猪苗代町体験交流館「学びいな」大研修室

参加校と発表内容 :

会津若松市立湊小学校4年生 学校林保全活動、森林調査。 河川の水生生物や水質の調査。 猪苗代湖岸(原川河口)、湖心の水質調査。

郡山市立湖南小中学校4年生 鬼沼の生物調査。 猪苗代湖の水質調査。 「アクアマリンいなわしろカワセミ水族館」の見学。

猪苗代町立翁島小学校5年生 河川の水質調査。 湖水の水質調査。 アサザの栽培・移植。 ヒシの回収・ヨシの刈り取り。

湊小学校児童による発表の様子

お問い合わせ

- 会津若松市役所 環境共生課

- 電話番号:0242-23-4700

- FAX:0242-29-1618

- メール